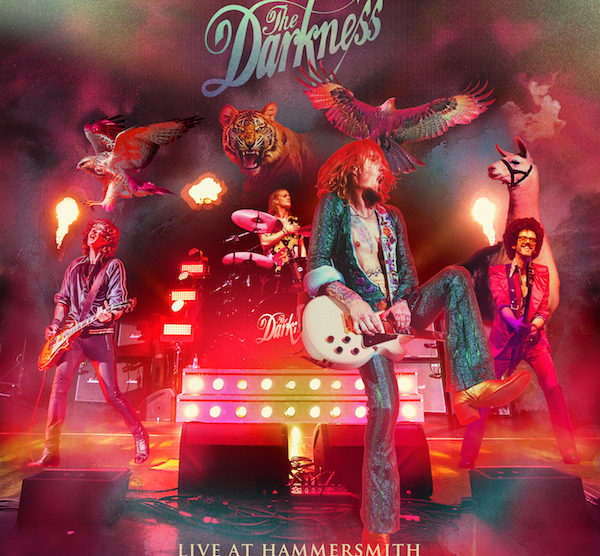

The Darkness - Live At Hammersmith

«Finalmente»: ecco l’avverbio con cui noi fan del vero rock accogliamo l’uscita di Live At Hammersmith, sesto album, il primo dal vivo, degli splendidi inglesi The Darkness. La band dei fratelli Justin e Dan Hawkins, con Frankie Poullain al basso e Rufus Tiger Taylor – figlio di Roger dei Queen – alla batteria, ha sempre sfornato dischi clamorosi e canzoni da urlo, ma è la dimensione del concerto quella in cui il gruppo diventa imperdibile, per la presenza scenica e la voce del frontman, l’interplay tra i quattro e in generale il divertimento che si incanala in direzione del pubblico per poi tornare indietro verso il palco.

Potrei già quasi chiudere qui: lo strepitoso concerto del 10 dicembre 2017 all’Hammersmith Eventim Apollo, o come diavolo si chiama adesso la leggendaria venue londinese inaugurata nel 1932 e teatro – per l’appunto – di mitiche esibizioni di mostri sacri del rock e non solo, ci restituisce una band all’apice della forma (e non lo scrivo tanto per scriverlo: ho visto dal vivo Justin e soci anche in condizioni non proprio ottimali) attraverso diciannove brani, uno più potente dell’altro, snocciolati davanti a un pubblico adorante. Non è difficile, ascoltando, immaginare l’ultimo pagante in piccionaia coinvolto tanto quanto il primo fanatico sotto il palco.

Ecco la setlist: Open Fire, Love Is Only A Feeling, Southern Trains, Black Shuck, One Way Ticket, Givin’ Up, All The Pretty Girls, Barbarian, Buccaneers Of Hispaniola, Friday Night, Makin’ Out, Every Inch Of You, Solid Gold, Stuck In A Rut, Get Your Hands Off My Woman, Growing On Me, Japanese Prisoner Of Love, Christmas Time (Don’t Let The Bells End), I Believe In A Thing Called Love. E l’unica critica che muovo alla band nelle apparizioni live degli anni Dieci riguarda proprio la scelta delle canzoni da eseguire: da un lato non nego che, per un gruppo di musicisti arena rock come i nostri, sia importante dare alla gente ciò che vuole; dall’altro, però, da ultrà della band, trovo che la scelta di proporre ancora il primo album, Permission To Land, quasi per intero, ricada in negativo, per ovvie ragioni, sullo spazio riservato agli altrettanto validi dischi dei successivi quindici anni. Metà concerto viene da lì: otto canzoni – tutte strafiche, per carità – e anzi, nove, se si conta anche la festiva Christmas Time (forse il miglior brano rock natalizio di sempre), risalgono a quello sfavillante, ma anche lontano, 2003. Gli altri dieci pezzi soffrono di un ulteriore squilibrio: cinque sono estratti dal recente Pinewood Smile, due da Last Of Our Kind e uno solo da One Way Ticket To Hell …And Back e da Hot Cakes. A completare il conteggio, un ottimo b-side come Makin’ Out.

Ciò detto, mi mando all’inferno da solo e mi rispondo: è giusto che la band faccia come le pare, tanto più che non esistono brutte canzoni darknessiane e che, come sopra, la resa live dei pezzi è super. Sezione ritmica solida come una roccia, chitarre grosse e melodiche, assoli a ripetizione senza mai annoiare, coretti anni Settanta e soprattutto, come sempre, un Justin Hawkins a fare la differenza per la capacità innata (e coltivata) di “tenere lì” qualche migliaio di avventori.

Infine, una caratteristica molto positiva dell’album, che sto facendo viaggiare in cuffia anche adesso mentre scrivo, è che sembrerebbe davvero poco o nulla ritoccato in fase di postproduzione. Il condizionale è d’obbligo, ma, se dovessero esserci eventuali correzioni qua e là, il mio orecchio non le coglie e ciò rende l’ascolto naturale e piacevole, cosa che non si può dire di altri dischi live pesantemente artefatti per spaccare anche sullo stereo del salotto. Insomma, non siamo davanti a quattro tizi capaci di scrivere oneste canzoncine che poi, eseguite dal vivo, suonano così così; ci troviamo invece al cospetto di un gruppo con i controfiocchi, rodatissimo e pieno di energia e vitalità, una cazzo di rock’n’roll band, di quelle da andare a vedere in concerto appena si può, per cantare e saltare.

«Gimme a “D”, gimme an “ARKNESS”!».

Commenta