Roger Waters – The Wall Live @ Mediolanum Forum, Assago (MI), 04/04/2011

Sopravvissuto.

Sopravvissuto, anche questa volta, dopo aver colto l’ennesima occasione di recuperare un frammento di Storia del Rock, apparentemente irrecuperabile per ragioni anagrafiche (sono nato con una trentina d’anni di ritardo rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile, vista la mia passione per la stagione irripetibile del rock anni ’70). Trent’anni fa, i Pink Floyd, dopo l’uscita del disco (1979) e prima di quella del film (1982), posero, come tappa centrale del progetto The Wall, un tour (1980/1981) che proponeva una nuova concezione dello spettacolo rock: un gigantesco muro di mattoni (di cartone) veniva innalzato durante la prima parte della serata, fino a separare completamente il gruppo dal pubblico. Nel finale, il muro crollava. I costi esorbitanti dello spettacolo, le poche città toccate dal tour a causa delle difficoltà logistiche di allestimento, i prezzi popolari dei biglietti, la scarsa (per quantità e qualità) documentazione audiovisiva, tutto questo aveva reso il tour un vero e proprio fallimento, economico e non solo: fu proprio questo il periodo che diede il colpo di grazia ai rapporti interpersonali tra i membri del gruppo, portando i Floyd alla disgregazione, pochi anni dopo.

Roger Waters, all’epoca trentaseienne, si considerava i Pink Floyd: sembrava passato un secolo dagli esordi di fine Sessanta, quelli dei Floyd psichedelici di Syd Barrett, nei quali Roger era, né più né meno, il bassista del gruppo. The Wall era un parto della mente di Waters, un’idea maturata dalla frustrazione e dall’autocritica seguite al famigerato sputo che Roger stesso aveva sparato in faccia a un fan indiavolato durante uno dei concerti del tour del precedente album, Animals. L’insofferenza per la condizione di rockstar idolatrata, la noia, la rabbia, le insicurezze umane/sessuali, le paranoie mai risolte di Waters stavano tutte lì dentro. Sconfortato per ciò che si era sorpreso ad aver fatto, Roger tracciò su un pezzo di carta uno schizzo, che ritraeva un palazzetto gremito e, sul palco, un muro. Partì tutto da lì. Se consideriamo poi che, per l’album, Waters scrisse tutti i testi e la stragrande maggioranza delle musiche, e fu di fatto lui a concepire tutto lo spettacolo (largamente autobiografico e nemmeno troppo metaforico), è chiaro come Roger avesse una concezione di sé che andava ben oltre la semplice figura di leader di una delle maggiori rock band del pianeta.

Insomma, per questi motivi e per mille altri, la possibilità di rivedere dal vivo The Wall sembrava azzerata. Dovevamo considerarci già fortunatissimi ad aver visto Waters proporre l’esecuzione dal vivo di The Dark Side Of The Moon (con Nick Mason alla batteria!), cinque anni fa, a Lucca (trovate il reportage qui su Cremonapalloza), in un’atmosfera di surreale malinconia. Syd Barrett era morto il giorno prima: Roger cantava un verso di Shine On, ruotava il volto per piangere lontano dal microfono e poi si riavvicinava per cantare il verso successivo. Ai tempi sessantaduenne, Waters avrebbe potuto ritenersi sazio e smettere coi concerti. E invece, ormai più di un anno fa, si diffonde la notizia che è in preparazione un nuovo tour di The Wall. All’annuncio delle date milanesi, 1 e 2 aprile 2011 al Forum di Assago, i salatissimi biglietti vanno polverizzati in poche ore. Le richieste sono più che doppie, decine di migliaia di persone vogliono assolutamente esserci, e così si parla della possibilità di aggiungere altre date. Mia cugina Eta, floydiana, thewalliana e watersiana fin nelle ossa, si iscrive al sito ufficiale di Roger per avere notizie con più anticipo possibile, e le voci diventano realtà: vengono aggiunte due date, il 4 e il 5 aprile. Senza chiedermi nulla, prenota all’istante due biglietti per il 4. Poi mi chiama. Scontata la mia risposta. Ma non è tutto: i biglietti sono per la Platea Gold con posti numerati, e noi, per la modica somma di 134,25 € a testa (quisquilie! Si vive una volta sola!), ci siamo assicurati due posti in terza fila. Adesso devono solo passare gli undici mesi che ci separano dal concerto.

[…]

Il gran giorno, la trasferta ad Assago la faccio in macchina con Baldo – altro maniaco di The Wall e di Waters, tanto da avere il biglietto per il 4 e per il 5 – e il suo amico Bona. In autostrada ascoltiamo Amused To Death, album solista di Waters. Dopo un’ora siamo davanti al Forum, dopo un’altra ora in coda riusciamo a posteggiare. Nei baracchini a fianco al parcheggio, i deliranti gestori fanno viaggiare… The Wall, a tutto volume. Mancanza di gusto. Io sfoggio La Divisa, cioè una polo nera con stampato alla grezza l’inconfondibile simbolo dei martelli incrociati, indumento che il compagno – di scuola e di vita e di Floyd – Davide e io avevamo autoprodotto tanti anni fa, per il gusto di averlo, senza sapere che saremmo poi andati insieme a vedere Roger a Lucca. Men che meno, io potevo immaginare che avrei reindossato La Divisa proprio per l’evento che quei martelli rappresentano. Insomma, Davide quest’oggi non c’è, ma c’è. Congiuntici con Eta, che è già lì da ore, facciamo due chiacchiere fuori dalle porte, per arginare la tensione, visto che tanto i posti sono assegnati (comodità alla quale non sono abituato): anche Baldo e Bona sono in platea, più indietro rispetto a noi. Con tutta calma, ma quando comunque mancano un paio d’ore all’inizio, entriamo nel palazzetto.

Prima di tutto, il muro. Il muro è già parzialmente presente: copre le zone ai lati del palco. Lo vediamo da lontano, perché – sempre per non farci divorare dall’attesa – restiamo a cazzeggiare al banchetto del merchandising ufficiale, tutto splendido, tutto assurdamente costoso. Tra i tanti fan con magliette più o meno belle, più o meno originali, avvistiamo un paio di bambini di dieci anni o giù di lì, con una maglietta nera con scritto Fear builds walls. Sul momento, però, non facciamo due più due e non ci viene in mente chi possano essere quei bambini. Arrivati davanti, ci facciamo scattare qualche fotografia con lo sfondo del palco allestito, cercando (senza successo) di distogliere lo sguardo dai grossi modelli di aeroplani della Seconda guerra mondiale che pendono dal soffitto, pronti a calare sopra le nostre teste durante il concerto.

Eta e io ci separiamo da Baldo e Bona, prendiamo posto e aspettiamo.

Waiting.

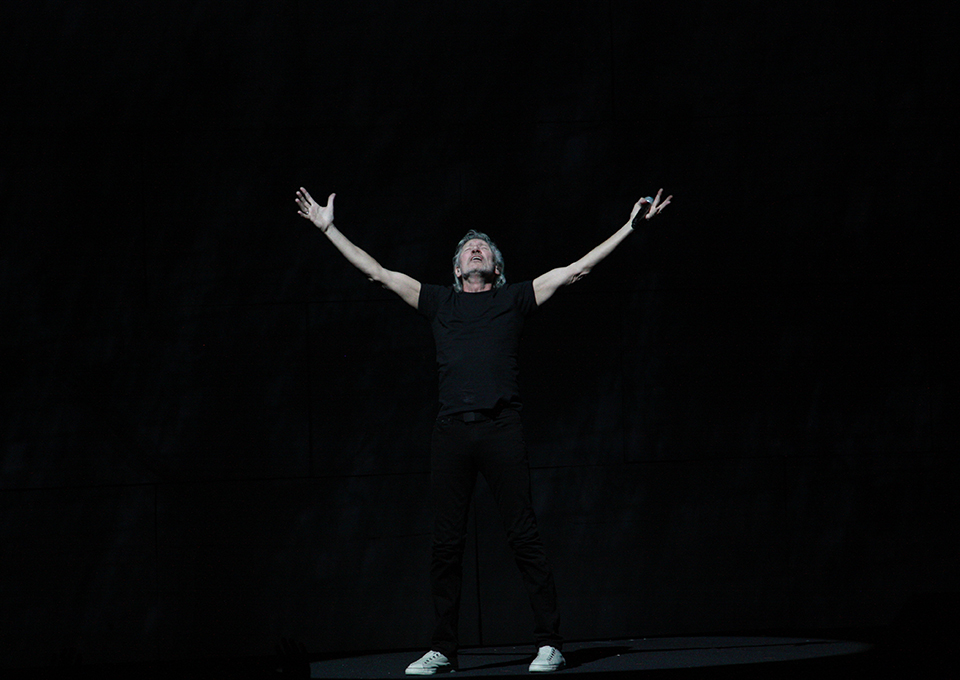

Alle nove in punto, è il momento. Come un martello che sfonda un cranio, In The Flesh? ci stordisce con la violenza del suo attacco, il riff minaccioso e l’incedere marziale. Tripudio di fuochi artificiali, fiammate, proiezioni sul muro e sullo storico schermo circolare, che si erge dietro a tutto, enorme. La ben nota sensazione di incidente con la realtà torna all’apparire di Roger, tutto vestito di nero.

Rivederlo mi provoca commozione, anche se non l’esplosione della volta scorsa. Credo che ciò sia dovuto principalmente alla congiuntura del momento: il concerto di cinque anni fa si era tenuto in un momento di lutto, questo – lo sento da subito – sarà invece quasi una festa. Ci penso sul finale del brano, mentre gli aeroplani crollano in picchiata sopra di noi, superando il muro e sparendo a fondo palco (il concerto è appena iniziato e già non so più dove guardare!). Non voglio essere frainteso: The Wall, rieseguito alla perfezione (l’immagine mentale è quella di un suono cubico, monolitico, inviolabile), non ha perso un grammo del suo peso specifico e dei suoi significati; semmai, addirittura, ne ha guadagnati altri, poiché l’intero spettacolo è rivisto alla luce del panorama globale contemporaneo. Ma c’è, mi pare, tanta energia positiva, che sprizza prima di tutto dallo sguardo, oggi rilassato e pacifico, di Roger. L’artista psicotico e tormentato di trent’anni fa ha lasciato spazio all’uomo maturo, che nel frattempo si è riconciliato con molte cose. Questo The Wall diventa dunque una vera e propria messa in scena, nel senso migliore del termine: un ritratto della realtà, una realtà anche orribile, certo, durante il quale è però ben chiara la distinzione tra persona e personaggio.

Stupenda e struggente, The Thin Ice arriva subito dopo. Il brano, ascoltato un miliardo di volte su album, mi regala una rivelazione alla prima e unica esecuzione dal vivo che mi è concessa: questa canzone non è che una specie di doo-wop da manicomio. Su Another Brick In The Wall – Part I (credo, ma non ci giurerei), i solerti roadie cominciano ad aggiungere qualche mattone al muro. Si tratta di pezzi componibili in cartone, o qualcosa di simile, leggero e resistente. Agli occhi, comunque, tutta la band è ancora ben visibile, mentre ci accorgiamo che spesso la proiezione sul muro consiste nell’immagine del muro stesso, e le linee di demarcazione fra i mattoni proiettati coincidono con quelle dei mattoni reali, per uno sforzo di preproduzione che non provo nemmeno a calcolare.

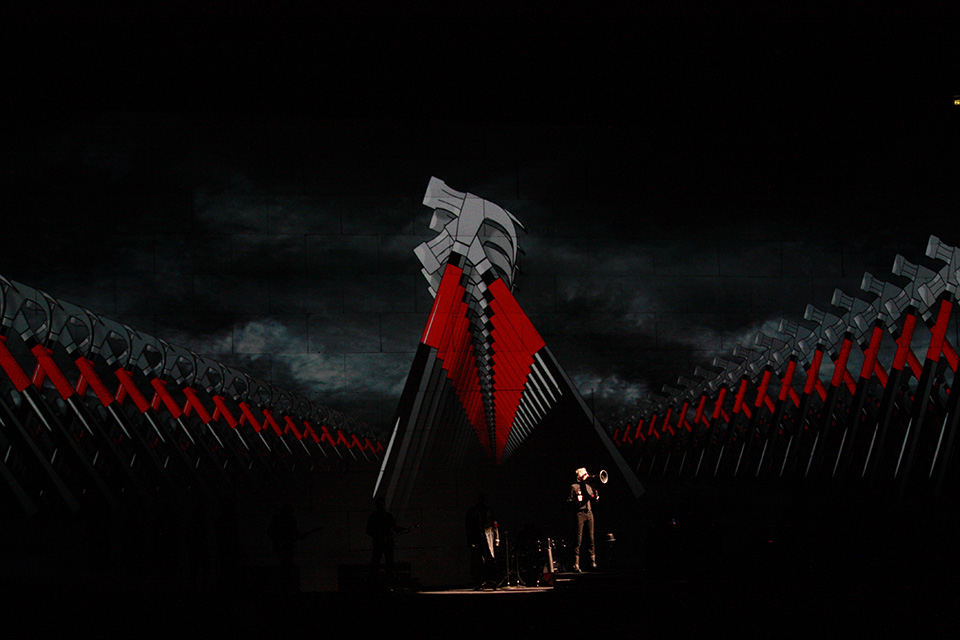

La breve The Happiest Days Of Our Lives introduce il primo picco dello spettacolo (se così si può dire, di uno spettacolo che è tutto un picco!), cioè l’arcinota Another Brick In The Wall – Part II, naturalmente corredata dal pupazzone gigante del maestro/mostro che cala sulla destra del palco, e soprattutto dal nutrito coro di bambini e ragazzini di cui avevamo incrociato un paio di membri prima del concerto! Erano quelli con le magliette Fear builds walls! Durante il refrain, sotto il palco stanno un paio di coreografi, che aiutano i pischelli a cantare assieme, a tenere il tempo del battito di mani e a ballare con una parvenza di sincronia. In chiusura del leggendario brano, invece, caos totale: i bagoli si scagliano contro il pupazzo, additandolo e insultandolo, e alla fine se ne vanno salutando e facendo la manina rock’n’roll. Idoli! Poi un intervento vocale di Roger introduce l’atto «narcisistico» che segue: Mother sarà un duetto di voci e chitarre acustiche tra Roger e l’immagine proiettata di sé stesso, ai tempi del concerto londinese di Earls Court. Ma il rischio di un cerimoniale autoriferito è subito stroncato dalla definizione che Waters dà di quel Roger: «Giovane, povero, miserabile, fottuto». Di nuovo una netta separazione, questa volta sbandierata, tra persona e persona, tra il tumultuoso ego del dispotico Waters dei primi Ottanta e il vecchio leone appassionato e positivo di tre decenni dopo. Sul verso «Mother should I trust the government», ai lati del muro appaiono due gigantesche scritte, una in inglese e una in italiano: di qua No fucking way, di là Col cazzo. Il pubblico si infiamma. A proposito del tempo che passa, è certamente significativa la successiva, meravigliosa, Goodbye Blue Sky: come si può fingere che il tempo non cambi le cose quando, su disco, la voce iniziale del brano («Look, mommy! There’s an aeroplane up in the sky!») è quella del figlio di Roger, Harry Waters, bimbo di tre anni al tempo della registrazione, e ora quel bimbo, Harry, è il trentatreenne, lunghi dreadlocks biondi e barbona gigante, che suona le tastiere sul palco, accompagnando suo padre? Attorno a questo brano si è polemizzato moltissimo, perché nella sequenza animata che accompagna la canzone, le «falling bombs» del testo, sganciate dagli aerei, sono fatte a forma di croce latina, di falce e martello, di simbolo del dollaro, di luna e stella islamiche, dei loghi di Shell e Mercedes e – ed è qui che la polemica si è infiammata – di stella a sei punte israeliana. Non entro nel merito in modo approfondito, ma quell’animazione racconta una tragica verità: in nome di tutti quei simboli sì è ucciso, distrutto e sopraffatto, e il fatto che vengano fatti affondare nello stesso lago di sangue non è per nulla casuale. Troppo stimolato su tutti i fronti per riuscire a pensare realmente, perdo del tutto il contatto con la realtà quando lo schermo rotondo viene invaso dalla celeberrima animazione di Gerald Scarfe già utilizzata nel film di Alan Parker, con i due splendidi fiori che si corteggiano, si compenetrano, si trasformano in creature mostruose e si uccidono a morsi. Il brano è uno dei più malati e annichilenti, Empty Spaces (che presto fa spazio al grido di What Shall We Do Now?). Torno a capirci qualcosa sulla ritmata e ballabile Young Lust, che, nel suo parlare di situazioni di squallore e degrado stereotipato che la vita rock comporta, è comunque quasi una boccata d’ossigeno (anche musicalmente) rispetto ai temi e alle sonorità del resto di The Wall. A tramutare l’atmosfera in un delirio di droga e depressione, giunge come una scure la triade formata da One Of My Turns, Don’t Leave Me Now e Another Brick In The Wall – Part III. Il momento di sofferenza viene allungato, con lo strumentale The Last Few Bricks, proprio per permettere che i roadie terminino l’assemblaggio dei mattoni sullo scheletro del muro, eccezion fatta per un mattone, l’ultimo, che incornicia il primo piano di Roger, mentre, accompagnato da un bordone di basso, canta la conclusiva Goodbye Cruel World. Sul «goodbye» finale, l’ultimo mattone va a coprire il volto di Waters. Davanti a noi, un muro. Dentro di noi, un brivido. Tutt’attorno, scrosciare di applausi.

Intermission.

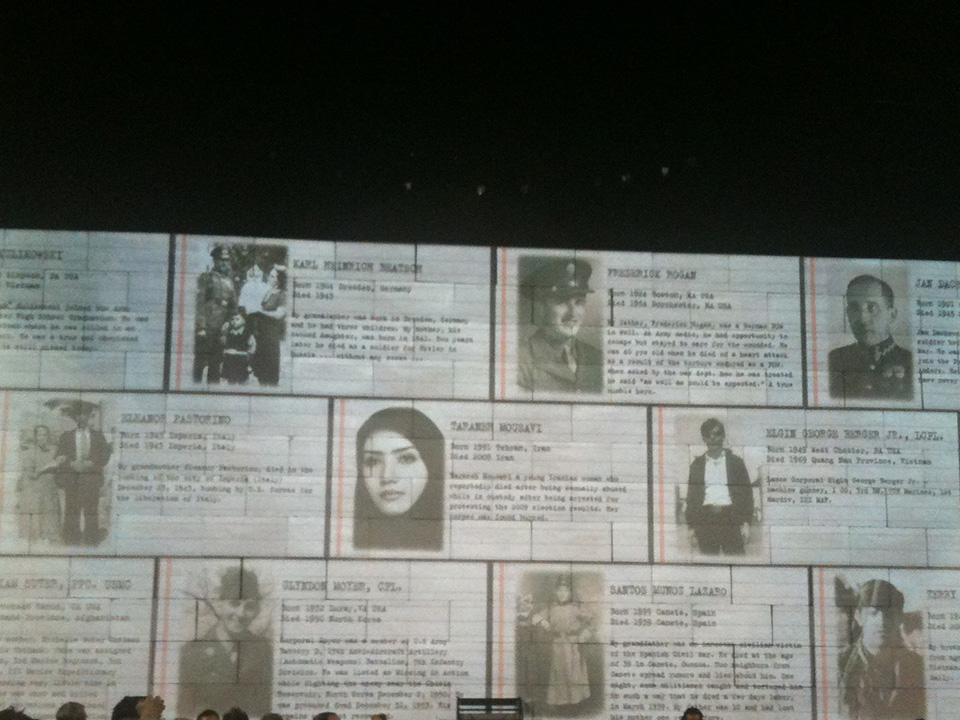

Durante l’intervallo, a luci accese, sul muro scorrono, dissolvendo lentamente, i tanti necrologi dei Fallen Loved Ones, i cari caduti, in guerra o per repressione, sulla strada o per violenza dell’uomo sull’uomo, ai parenti dei quali Roger aveva chiesto, nei mesi precedenti, l’invio di una fotografia e di due righe sulle circostanze della morte. C’è, giustamente, chiunque, da uno sconosciuto G.I. morto durante lo sbarco in Normandia fino a Taraneh, la ragazza iraniana stuprata e uccisa dalla polizia, nel 2009, per essere scesa in piazza a manifestare.

Da quando ricomincia il concerto, tutto va più veloce, anche se la durata della seconda parte è in realtà analoga a quella della prima. Faccio fatica a ricordare, se non in modo frammentato. La trance nella quale rientro è totale, con Hey You (suonata dietro al muro interamente eretto. Sul palco non c’è nessuno, in senso tradizionale) e Is There Anybody Out There? (il solo Roger ritorna visibile). Brividi mi attraversano al solo pensiero di un altro trittico, composto da Nobody Home, Vera e Bring The Boys Back Home. Nel primo brano, un quadrato di muro si apre, calando in proscenio come un ponte levatoio, e al suo interno è allestita la scenografia di una camera d’albergo sfasciata. Waters canta in poltrona, interpretando con un’enfasi che ci fa sciogliere.

La potenza di The Wall, pregna di senso ma pur sempre retorica, ci travolge del tutto quando, durante Vera, sul muro è proiettato a tutto schermo un video nel quale ci è mostrata la classe di una scuola elementare. In primo piano è inquadrato il volto di una bambina. Non c’è montaggio, la telecamera rimane sul suo viso. La bambina vede qualcosa che ci è ancora nascosto, fuori campo, ed esplode in un pianto di indescrivibile commozione. La telecamera ha colto il momento in cui, ora ci viene rivelato, il padre, reduce di guerra, ha appena varcato la soglia della classe, e sua figlia lo rivede dopo chissà quanto tempo. Quando vediamo i due abbracciarsi, io non so cosa scrivere per dare anche solo un surrogato dell’emozione vissuta. Dopo le epiche note di Bring The Boys Back Home, come è giusto, è Comfortably Numb a rappresentare l’apice del “lato B”. Là in cima al muro, il chitarrista solista Dave Kilminster si esibisce in una perfetta riproduzione dell’assolo che fu di David Gilmour, pur senza riuscire a restituirne il magico sound (alcuni fortunatissimi, poco più di un mese dopo, al concerto londinese del tour, vedranno apparire, in cima a quello stesso muro, in quello stesso momento del concerto, Gilmour in persona. Ma questa non è la nostra storia). La brevissima The Show Must Go On ci introduce alla più “recitata” delle canzoni della seconda parte: In The Flesh, senza punto di domanda. Dopo che due guardie hanno buttato giù dal palco un fantoccio senza volto, Roger si presenta vestito in alta uniforme nazi (così come i quattro coristi e gli strumentisti) e si prodiga in saluti romani, ma, una volta di più, e qui è davvero palese, sta giocando. Non vuole, e non gli interessa nemmeno, infondere al personaggio la stessa aura di minaccia che circondava Bob Geldof (magistrale!) nel film. La faccia di Waters, noi da vicino possiamo apprezzarlo, è quella di chi sta mettendo in luce l’artificiosità della mimica e delle movenze del fascistone. Ghigno satanico e parossistico sul volto, Roger ci insulta col megafono e alla fine ci prende a mitragliate.

La galoppata di Run Like Hell è sempre stata, per me, il brano che sancisce l’approssimarsi della fine. Ecco, sempre in divisa i musicisti, Waiting For The Worms, interrotta improvvisamente dai trenta secondi di Stop, che dissolvono in The Trial. La sequenza del processo si conclude con un momento immaginato mille volte, ma che mai credevo avrei potuto vivere: dopo i ripetuti, folli, «Tear down the wall», il muro crolla, crolla davvero.

Alcuni mattoni superano il palco, ammucchiandosi tra questo e le transenne. Restano in piedi le zone ai lati, sostanzialmente ciò che già c’era all’inizio del concerto. Dallo scenario, ora calmo, della distruzione, riemergono i dodici musicisti, che si riuniscono tutti in fila in proscenio, questa volta, finalmente, senza divise né stendardi, ma con magliette colorate e armati solo di chitarre acustiche, un banjo e una fisarmonica. Roger suona una tromba un po’ sfiatata, facendo vibrare il malinconico ma positivo tema finale di Outside The Wall nei nostri cuori, prima che nelle nostre orecchie. Una lenta e costante pioggia di grossi coriandoli scarlatti invade il palazzetto, mentre Waters ci presenta uno per uno tutti gli strumentisti: le ovazioni più forti sono per suo figlio e per Snowy White, grande chitarrista già presente nel tour storico 1980/1981.

Gli applausi sembrano non volersi placare: sappiamo che lo spettacolo è terminato, non ci saranno bis né pezzi bonus, dunque vogliamo tenere lì Roger e i suoi per più tempo possibile. Arriva però il momento di separarsi: le luci si accendono, Roger non c’è più, il Forum si sta già svuotando. Lo sforzo fisico e la commozione nei nostri occhi, Eta e io, abbracciati e ancora ammutoliti, ci avviamo per ricongiungerci a Baldo e Bona. Solo a quel punto, tra le sedie di platea, facciamo caso ai pezzettini di carta rossa che sono calati nel finale. Non sono semplici coriandoli, sono le forme dei simboli del video a commento di Goodbye Blue Sky, che, dallo schermo, si sono materializzati in sala, sopra di noi, come un bombardamento. È per questo che, ancora oggi, è giusto che il muro crolli.

Foto 01, 02, 05, 06: Marco Bonali

Foto 03, 04, 07, 08, 09, 10: Agnese Gorroni