Black Sabbath – Live @ Arena di Verona, 13/06/2016

«You can only trust yourself and the first six Black Sabbath albums»: l’ha detto Henry Rollins, uno che è meglio non contraddire, ed è scritto sulla maglietta del ragazzo davanti a me. Io sono appena uscito dal capannello che sta assaltando il banchetto del merchandising, dopo essermi accaparrato una maglietta modello Skull (disegnata da quel fico di Obey) del The End Tour dei Black Sabbath. Mi trovo all’Arena di Verona, è lunedì 13 giugno 2016, indosso jeans a zampa bianchi (in omaggio ai Sabbath di tante foto storiche) e sto attendendo che Lore e Valca escano dal cesso. Ma facciamo un passo indietro di quindici anni, per un momento. Poi, prometto che accelero.

A diciott’anni e anche meno, le cose hanno un impatto che marchia a fuoco. L’acquisto di Paranoid in cd non fece eccezione: stavo ascoltando e – va da sé – innamorandomi della prima vera metal band della storia del rock, il primo gruppo che parlava senza mezzi termini di quanto in fondo si può cadere – ma anche di come, non senza fatica, ci si deve rialzare – e la prima (o principale, ai tempi) band di musica pesante dell’orbe terracqueo. Tutto ciò per inquadrare il mio amore per i Sabbath: un sentimento cieco, sconclusionato e incondizionato. Per quanto la vita potesse riservare bocconi amari, i Sabs erano lì, imperituri, con i loro riff mostruosi, la voce sgraziata e stupenda del Principe delle Tenebre e le atmosfere visionarie. Le classifiche sono stupide ma divertenti, e il gruppo di Birmingham starebbe tra le famose dita di una mano, se ne dovessi contare cinque a cui non rinuncerei mai e poi mai.

Credo di essere stato chiaro, insomma: vado pazzo per i Sabs dall’età della ragione rock’n’roll, il gruppo è tornato alla formazione (quasi) originale e, alla fine dell’anno scorso, è arrivata la possibilità di vederli in concerto. Provo a prendere un biglietto, ma la procedura online è fonte di frustrazione – i posti vanno esauriti in un battito di ciglia – e sono sul punto di perdere le speranze. Qualche tempo dopo, però, quell’angelo di Lore mi dice che c’è un biglietto per me, se voglio. E io voglio, fortissimamente voglio.

Passano i mesi e arriva la data astrale e cabalistica: il primo album dei Black Sabbath, omonimo, del 1970, fu pubblicato il 13 febbraio. Il loro ultimo album si chiama 13 (non perché sia il tredicesimo, ma perché è uscito nel 2013). Come detto sopra, il giorno della data italiana è il 13 giugno. Sul bellissimo biglietto (finalmente un ticket personalizzato: credevo di essere condannato per l’eternità a collezionare quella robaccia giallina che sembra il biglietto del treno) c’è scritto che dovremo entrare nell’Arena dal Cancello 13. Valca e io siamo giunti a Verona in macchina, ascoltando AC/DC a strafottere, e in stazione abbiamo recuperato Lore, che proveniva da Roma. Con lui scorgo Elena, incrociata per caso e anche lei diretta al concerto con Schintu The Wretched.

Avendo posti numerati in gradinata, non abbiamo l’ansia di dover fare alla svelta e ci concediamo ampio cazzeggio nella zona dell’Arena, dove facciamo volare qualche birretta (anche Tennent’s Super, per non sbagliare) e veniamo immortalati da Angelo, fotografo del Corriere di Verona, assieme a un’altra nutrita spedizione cremonese capitanata (per anzianità di servizio nel metallo) da Fabio, lo Scrivano del Demonio. Manco a dirlo, il giorno dopo, proprio le foto con noi finiranno sul giornale veronese a corredo dell’articolo di Francesco Verni, giornalista che avevo conosciuto nel 2007 con Gio Vox a Venezia, a quel famoso Heineken Jammin’ Festival che fu sbrindellato da un assurdo uragano.

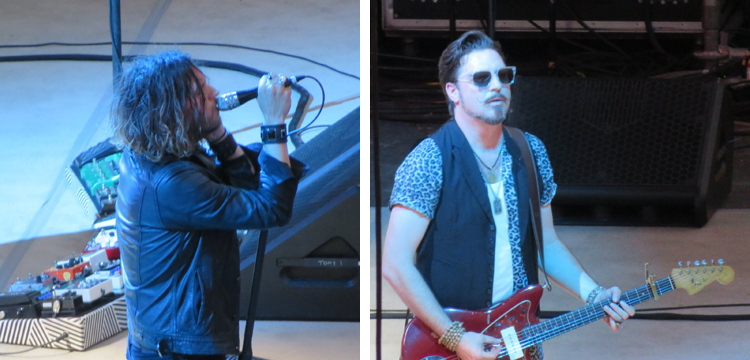

Torniamo al banchetto del merchandising: Lore e Valca si attardano (li vedrò arrivare poco dopo con altre birre, maledetti rocker), allora preferisco prendere posizione sugli spalti. Siamo vicini al palco e decisamente laterali: una posizione perfetta per godersi il concerto. I ragazzi arrivano proprio mentre stanno cominciando a suonare i Rival Sons, ottima hard rock band californiana, del tutto derivativa, immersa nelle sonorità Seventies. Hanno le canzoni del nuovo album Hollow Bones, hanno la presenza scenica, suonano quadrati, la voce di Jay Buchanan spacca, lo stesso singer tiene gli stivaletti solo per il primo brano e per il resto del concerto canta scalzo: io posso solo dirne tutto il bene, e Lore è d’accordo. È più severo Matthew Strong, dirigente del distaccamento cremasco al concerto. Alla riaccensione del telefono mi arriverà il suo sms: «I Led Zeppelin dei poveri, ahahahahah». I Rival Sons fanno il loro set, non facendoci mancare Pressure And Time, il brano con cui qualche anno fa li ho conosciuti (e altri come me, immagino), prendono applausi praticamente da tutto il pubblico e chiamano a loro volta un paio di applausi per i Black Sabbath, scatenando l’entusiasmo dei circa quattordicimila presenti. Gruppo rock serio anche nei rapporti con l’altro sesso: a fine serata ci ritroveremo a fianco il tastierista ultrabarbuto Todd Ögren-Brooks, con cui – dopo averlo ringraziato e avergli promesso che torneremo a vedere la sua band – scatteremo una foto sottraendolo per qualche secondo alle attenzioni di un paio di amiche.

Nella pausa prima della messa nera, il pit si riempie degli incoscienti che hanno sganciato tre centoni per stare sotto al palco. In realtà «si riempie» per modo di dire, visto che un centinaio o poco più di persone entrano in un’area che potrebbe ospitarne tranquillamente il triplo. E allora scatta l’idea del colpaccio: caliamo davanti al pit, dove gli steward stanno già respingendo i furbi e quelli che tentano di accedere senza braccialetto alla succulenta zona. Lore – per la teoria dei sei gradi di separazione – si accorge di conoscere di persona proprio uno degli steward attaccati alle transenne: per un attimo, tramite lui, si pensa di poter entrare. Ma la magia non si compie. Provo allora con la soluzione all’italiana. Mi dirigo verso la guardia che mi pare più autorevole, la guardo negli occhi e, serio e sereno, dichiaro: «Ciao. Se tu hai un braccialetto per il pit, io ho 65 €», che in effetti sono tutti i soldi che ho in tasca. Il tipo ride, mi dice che non ha braccialetti, che non decide lui chi entra… «Però il tentativo di corruzione è stato apprezzabile», cerco la sua complicità. Lui accenna un sì, tra le risate. Ok, mi arrendo: torniamo ai nostri posti.

Intanto sopraggiunge il buio. E una goccia. Poi un’altra. Una terza. Pioviggina. Quasi, piove. No, pioviggina. Il mio ottimismo è incrollabile, non potrà piovere seriamente, ci sono i Sabbath, è una giornata memorabile, deve andare tutto alla perfezione. E infatti questa pioggerellina leggera leggera resta solo per essere ricordata come il contorno meteorologico perfetto per il primo scorcio del concerto. Le campane a morto rintoccano nell’Arena, la pioggia c’è davvero come all’inizio del primo disco e sì, confermo con la lucidità di qualche giorno dopo (mentre in diretta sto andando fuori di cranio), quelli che stanno entrando sul palco sono Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler. Accolti da un’ovazione, i ¾ dei Black Sabbath originali, di nero vestiti, prendono posto, mentre alla batteria va a sedersi Tommy Clufetos, statunitense, da qualche anno drummer di Ozzy. A lato, nascosto per chi ha il palco dritto davanti a sé, ma ben visibile a noi, suona anche il tastierista Adam Wakeman, figlio d’arte di Rick, degli Yes, a suo tempo (1973) già impegnato con i Sabs al piano e al minimoog nella stupenda Sabbra Cadabra sullo stupendo album Sabbath Bloody Sabbath. Il grande assente annunciato è insomma Bill Ward, batterista della formazione storica della band, escluso già dall’album del 2013 perché… In condizione fisica non adeguata ad affrontare un tour mondiale? O perché non ha accettato di ricevere un compenso inferiore a Ozzy e Tony? O per altre motivazioni? Non lo sapremo mai con certezza (ma in questo caso darei un po’ ragione a Ozzy, visto che Ward fa dentro e fuori dagli ospedali da qualche anno, per cause varie). È un peccato, ma si va oltre.

Dicevo: la pioggia. I saluti di Ozzy, che per tutto il concerto farà il Madman come gli si conviene, lasciano spazio al granitico riff di Black Sabbath, il brano. Iommi apre la distorsione e ci stende subito con quel giro ipnotico e lugubre, suonato ancor più lento che su disco, fino all’esasperazione. Ozzy – se posso dirlo – è in forma! A ventidue anni stonava, steccava e dimenticava i versi delle canzoni; a quasi sessantotto, è a suo modo più diligente. «Oh yeah», grida Ozzy assieme a tutti noi. E se qualcuno sta pensando che Osbourne non sia nient’altro che un dinosauro sopravvissuto, è bene ricordare che, in questi anni, Iommi ha combattuto contro un linfoma. E suona con una classe inarrivabile. Il patto col diavolo servirà a qualcosa. Ma mentre scrivo ’sta roba nerd, voi dovete avere in mente che in realtà, lì in gradinata, sono praticamente febbricitante, perché: ho appena constatato con i miei occhi che i Sabs esistono davvero; hanno cominciato il concerto con il primo pezzo del primo album e questo soddisfa il mio Asperger; c’è la pioggia; e tutto quanto.

«The next song is called Fairies Wear Boots!», fa Ozzy. Delirio. Questo è il momento per alzarsi in piedi, e in effetti in parecchi lo facciamo, ma le guardie sparano qua e là i raggi delle torce e arginano il tentativo. Io sono già del tutto invischiato nel tunnel sabbathiano, ma non ho comunque intenzione di vedermi il concerto da seduto. Una considerazione sui suoni va fatta: bei timbri, ma il basso di Geezer Butler è troppo in ombra. E soprattutto, il volume generale è troppo contenuto, ma suppongo ci siano questioni con il circondario veronese.

Arriva After Forever: a ogni annuncio del prossimo brano è come se Ozzy mi infliggesse una coltellata di amore per il rock, anche perché mi sono tenuto apposta lontano dalle indiscrezioni sulle setlist suonate nei concerti precedenti. Mi alzo in piedi. Ci alziamo in tanti, troppi perché i solerti Robocop dell’Arena possano farci qualcosa. Si sta in piedi. Si rockeggia alla grande. Si gode. E immediatamente dopo, sempre dall’album Master Of Reality, segue Into The Void, una delle preferite di Danilo, che è con sua figlia al concerto ma che purtroppo non incrocio, pur avendolo – mi dirà lui poi, che si è sbracciato per farsi vedere – a pochi metri di distanza. È ora il momento di Snowblind, “accecato dalla neve”, insomma, la canzone sulla coca. Al di là della tematica fattona, è un azzeccato brano da stadio, con un riff che chiama irresistibilmente il pubblico a doppiare la chitarra in coro. Tra i brani con cui dichiara(va)no la passione per le droghe, tifo perché i Sabs suonino Sweet Leaf, celebrazione erbaiola che (quasi) da sola ha dato il via a un genere musicale, lo stoner. A fine concerto questo mio piccolo desiderio resterà inesaudito, ma, diciamoci la verità, la scaletta ideale sarebbe stata i primi sei album suonati per intero in ordine cronologico: qualcosa di difficile da realizzare. La selezione è tanto ardua quanto la qualità è alta.

«Sabbath were a hippy band. We were into peace», ebbe a dire Ozzy. Altro che cazzate sul metal reazionario con le armi in pugno: i Sabbath sono uno dei gruppi più pacifisti e antimilitaristi che io abbia mai ascoltato. E War Pigs fa proprio questo: urla ai porci guerrafondai tutto il nostro disprezzo. Il mio amore per il brano travalica lo spiegabile in forma scritta: è il primo pezzo del primo disco dei Sabs che fosse mio. Ed è anch’esso uno stadium metal da paura, tutto da cantare all’unisono con il riff della parte finale. L’apertura jazzata (Clufetos alla batteria prova a non far rimpiangere Ward, ma il suo stile moderno è oggettivamente diverso) di Behind The Wall Of Sleep è seguita da un altro indimenticabile riff di Iommi; è poi Geezer a prendersi la scena per lo storico assolo di basso che introduce N.I.B., spaccata in due dal riff mastodontico di Tony e ben interpretata da Ozzy («Oh yeah»). Per tutta la sera, il cantante ci aizza, ci fa battere le mani, si spinge verso le aree laterali del palco per raccogliere gli applausi, resta appeso al microfono e saltella, come posseduto, mentre ci fa promettere che resteremo «fuckin’ crazy». In una simile situazione, mantenere la promessa non è complicato. In qualche occasione Osbourne si inginocchia e, braccia sopra la testa, si china a ringraziarci. Ah, ’ste rockstar che guardano il pubblico dall’alto in basso. Stasera non ne abbiamo avvistate.

Hand Of Doom, spaventoso monito sulla dipendenza da eroina e sulla morte per overdose, nonché altro brano cui si deve un’intera diramazione del metal (il doom, per l’appunto), dissolve in Rat Salad, cioè l’assolo di batteria. «I’ll take a break», annuncia Ozzy lasciando il palco (l’andatura comincia a farsi affaticata), mentre Tommy Clufetos resta da solo a sbattersi sui tamburi per un bel po’, infilando sequenze non fantasiose ma senz’altro energiche, che nemmeno provano a fare il verso a quelle blueseggianti di Bill Ward. Il ritorno dell’intera band sul palco coincide con la sontuosa Iron Man, ancora una volta cantata dall’Arena sopra il devastante riff di Tony Iommi. Il susseguirsi dei brani, tutti clamorosi e tutti uno in fila all’altro, mi ha già sbriciolato a dovere, ed è quasi una benedizione che, a seguire, arrivi Dirty Women, unico pezzo tratto da Technical Ecstasy, che è il settimo disco della band, dunque fuori dai confini dell’olimpo delimitato da Rollins. La canzone è puramente sabbathiana e ha un assolo di Iommi pazzesco, ma proviene da un album meno riuscito (intendiamoci, stiamo parlando dei Sabs in formazione originale: le loro cose meno riuscite stanno anni luce sopra al 90% della roba che esce oggi) e Ozzy comincia ad accusare, anche sotto l’aspetto vocale. Resta però un ultimo brano da biglietto di sola andata per l’inferno: Children Of The Grave. Mentre la chitarra comincia a galoppare e la fine dei giochi si approssima, tutti – sul palco e tra il pubblico – danno tutto ciò che resta in una cavalcata epica. Non pare vero, ma lo è: i Black Sabbath hanno suonato 13 canzoni davanti a noi (contatele!) e siamo sopravvissuti per raccontarlo.

È scontato che non li lasceremo andare via senza la hit delle hit, il pezzo che qualsiasi ragazzino con i capelli lunghi e i jeans stracciati e una passione per la musica dura ha provato a strimpellare a casa o in sala prove. Il bis è costituito dalla unica e sola Paranoid e la felicità è alle stelle, frammista, certo, alla commozione e quasi alle lacrime e alla consapevolezza che ora il concerto epocale sta veramente finendo, mentre i musicisti, abbracciati in fila a fronte palco, si stanno piegando nel classico inchino. Ho chiuso un cerchio gigantesco nella mia esperienza di fan del rock e dei concerti, e il maxischermo a fondo palco lo certifica con una scritta che suona trionfante ma anche definitiva: the end.

Foto di Fabio Guerreschi e Angelo Sartori