Deep Purple – Live @ Parco Ducale, Parma, 27/06/2023

Di tutte le band mitologiche che hanno fatto la storia del rock, i Deep Purple sono forse la più illustre tra quelle ancora in attività che mi mancavano: non avevo ancora visto dal vivo il leggendario gruppo inglese. Mesi fa, l’amico Fabio, Imperatore di Torre de’ Picenardi, mi propone di andare insieme a vederli: lui è reduce da un loro concerto dello scorso autunno a Milano e, in generale, li ha visti otto volte tra l’87 e oggi. Accetto al volo; i nostri biglietti per il concerto di Parma rientrano in un poker assieme alle sorelle piadenesi Zamba e Chiara, più che assidue frequentatrici di concerti e grandi appassionate di hard rock e heavy metal. Mentre si avvicina il gran giorno di martedì 27 giugno, il gruppone ufficiale passa da quattro a dieci unità: si aggiungono sei soggetti – tutti provenienti dalla provincia cremonese southern: Torre e Cappella de’ Picenardi, Isola Dovarese, Casalmaggiore – che rispondono ai nomi di Carlo, Carlo, Giancarlo, Gianfranco, Lino e Mario. Sono l’unico fighetto cittadino, a quanto pare.

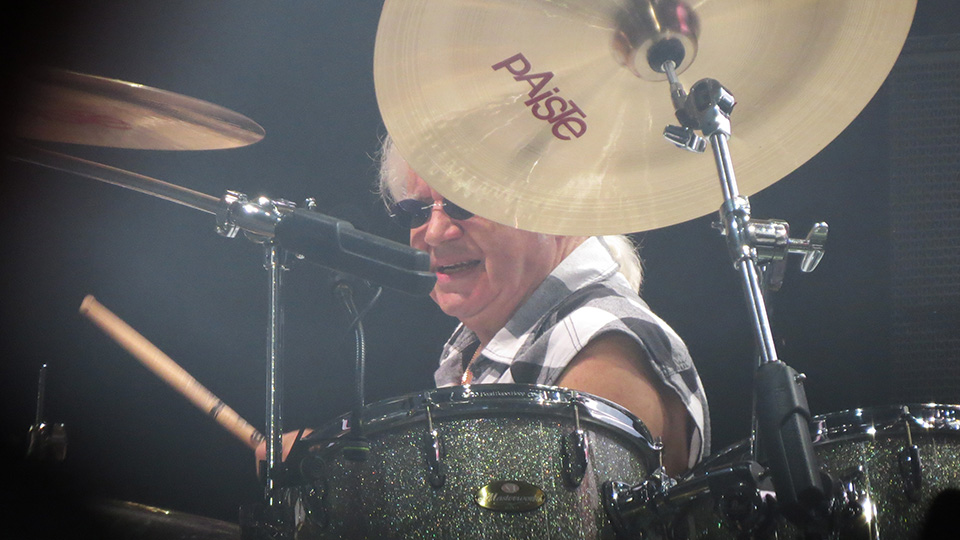

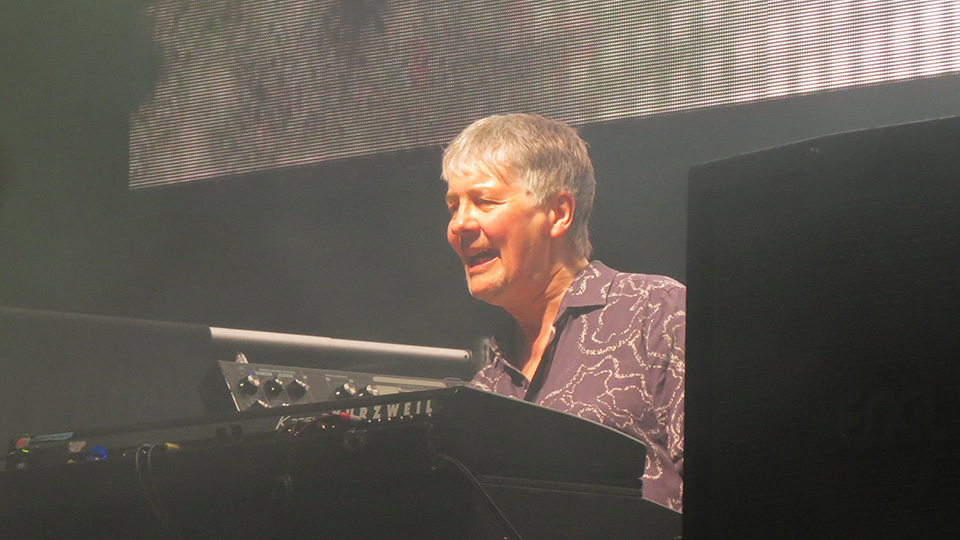

La prima delle tre date italiane del tour europeo dei Deep Purple – che si chiama Unleashed – è proprio quella parmigiana: ci troviamo nel verde contesto del Parco Ducale, in apertura della rassegna estiva di concerti open air dal titolo Parma Cittàdella Musica. Uno dei motivi principali che mi spinge a esserci è anche il fatto che, rispetto ad altri gruppi dalle formazioni del tutto stravolte, la line up attuale dei Deep Purple è per i ⅗ – in maggioranza, dunque – quella della Mark II degli anni di gloria di inizio Settanta. Alla voce e al basso ci sono gli amiconi Ian Gillan e Roger Glover (entrambi nati nel 1945) e a fondo palco siede sua maestà Ian Paice, classe 1948, il più importante batterista rock vivente, il fenomeno mancino, uno dei pochissimi drummer ad aver davvero cambiato le regole del gioco rispetto al peso della batteria come strumento musicale nell’equilibrio di una band, nonché unico Deep Purple ad aver fatto parte di ciascuna delle nove incarnazioni del gruppo in 55 anni di onoratissima carriera. Mentre scrivo è il 29: stasera i Deep Purple suonano a Macerata e Ian Paice compie 75 anni in carrozza. Il quintetto è completato dal chitarrista nordirlandese Simon McBride (new entry e gióoen della situazione, con i suoi 44 anni) e dal tastierista Don Airey, che ha collaborato con chiunque, ha suonato in un paio di centinaia di dischi, è coetaneo dei membri storici (è del ’48, come Paice) e, insomma, non è proprio l’ultimo arrivato (tanto più che suona nei Purple da due decenni abbondanti).

Il Parco Ducale, dicevo: la cornice è splendida, come si suol dire, ma davvero troppo ingessata, perlomeno nelle premesse della vigilia. Nei giorni precedenti al concerto, sui canali ufficiali, leggo chilometriche liste di divieti che in tutta franchezza mi fanno solo pensare a un eccesso di rigidità o paranoia, ma soprattutto alla mai sopita voglia di monetizzare il più possibile, da parte delle varie realtà organizzatrici, giocando sul fatto che lo zoccolo duro del pubblico è sempre più abituato (per non scrivere «assuefatto») all’idea che, dopo aver speso un bel po’ per il biglietto, troverà prezzi proibitivi anche per bere una birra (7,50 € sono davvero surreali) o per acquistare il merchandising. Certo, nessun capitalista malvagio mi ha puntato una pistola alla tempia per obbligarmi a comprare la maglietta del tour con l’artwork e il logo fighi, l’elenco delle date sulla schiena e tutto quanto; ma non ho resistito e l’ho presa, al prezzo standard che la lobby dei poteri forti delle t-shirt delle band famose ha imposto negli ultimi anni, cioè i classici, vergognosi 35 €. Sto scherzando solo nel linguaggio, eh; a conti fatti, sono serissimo.

Ma sì, si fottano i soldi! Chi se ne frega! La vita va avanti. Sono ancora qui sulla proverbiale nuvoletta dopo una serata spaziale, dominata da una signora performance da parte degli attempati rocker britannici e impreziosita da una conclusione trionfale dal mio punto di vista di fan dei live e dell’esperienza a essi correlata. Ma vado con ordine, cominciando da un piccolo mea culpa. Devo ammettere che, complice la piacevolissima compagnia in cui mi ritrovavo e nella frenesia di alcune operazioni prima del concerto, ho fatto una cosa che in pratica non faccio mai: non ascoltare il gruppo di apertura. Gli italiani Planethard hanno fatto il loro onestissimo opening act, cominciato puntuale alle 20:00, ma non hanno catturato la nostra attenzione, catalizzata dalla consueta trafila tra coda per pagare le birre, coda per farsele spillare, coda per visitare i bagni chimici (incredibilmente non Sebach, ma Kobak. È stato come vivere in un mondo parallelo), coda al gazebo del merch (altrimenti poi le magliette migliori, o le taglie desiderate, spariscono).

Prendiamo posto alle nostre regolari sedute, ma, alle 21:00, quando gli headliner stanno per cominciare, sento quel richiamo. Il richiamo del palco. Il richiamo della transenna, per la precisione. Scorgo qualche testa che spunta dalla zona calda e, non riuscendo fisicamente a farne a meno, comunico a Fabio, Zamba e Chiara che sto per lanciarmi davanti. Mal che vada, mi dico, uno zelante gorilla mi rispedirà in malo modo al mio posto a sedere. Il tempo di formulare tale pensiero e mi ritrovo attaccato alla transenna, un po’ spostato sulla destra.

Quando i Deep Purple si materializzano sul palco, è chiaro che in un attimo le regole salteranno, come era accaduto la scorsa estate in un contesto simile, a Mantova, nella stupenda Esedra di Palazzo Te, con il mitico Iggy Pop, visto da mezzo centimetro.

Le leggende dell’hard rock attaccano con Highway Star e una tizia – nella concitazione non ho capito se fosse un’organizzatrice oppure una che aveva il posto a sedere in prima fila e pretendeva la visuale libera – sbraita: «Fuoriii!!! Fuoriii!!!», nel tentativo di far sgomberare l’area. In effetti, qualche ragazzone della security prova ad allontanarci, però le persone determinate a restare davanti sono troppe e peraltro è palese che siamo lì in modo pacifico e innamorato, senza nessun altro scopo che non sia godersi il concerto da vicinissimo. Vittoria: il mio posto 108 della fila 12 si trasforma de facto in una pole position in transenna. Il superfan romano Mauro – poco meno di una trentina di presenze deeppurplesche in una trentina d’anni – mi racconterà a posteriori che, se abbiamo potuto godere della band da tre passi, è anche grazie all’intervento del responsabile di palco, che è poi il figlio di Don Airey: sono i Purple per primi a gradire un pubblico caldo e in piedi sotto il palco. Bene così, a maggior ragione.

Dio bono, Highway Star! Vi rendete conto‽ Ci sbatacchio la chioma sopra da quando avevo 17 anni, mi sparavo a ripetizione il cd della raccolta Deepest Purple comprato all’allora Club 33 e andavo con gli amici a vedere la fantastica ’60/’70 Rock Band – uno dei primi tributi italiani ai Deep Purple – in situazioni straordinarie come la Festa della Birra di Fengo. L’impatto squisitamente musicale è impeccabile: i quattro strumentisti suonano da paura, ma in questo i Purple sono una garanzia. A destare qualche preoccupazione, da anni, è semmai la voce di Ian Gillan, che però è un cantante talmente scafato da riuscire a riadattare in modo naturale le proprie linee vocali e a cavarsi quasi sempre d’impaccio, anche se non ha per nulla la potenza che conoscevamo. Il timbro vocale, però, è rimasto personale, inconfondibile, splendido. Per contro, la sezione ritmica sembra cristallizzata nel tempo: nel basso di Roger Glover e nella batteria di Ian Paice del 2023 non percepisco particolari differenze rispetto a un’esibizione datata 1973. E se Gillan – pronti, via – non è esente da qualche sbavatura, dovendo sforzarsi sui picchi del brano, Glover e Paice sembrano già caldissimi. Una roba clamorosa, insomma. Al termine del pezzo, sento due dita tamburellarmi su una spalla. Mi giro ed è Ila, altra cremonese in trasferta, arrivata sul filo di lana e bravissima a farsi largo fino alle file davanti.

Neanche il tempo di assimilare l’idea di avere i Deep Purple a pochi metri da me e impazzisco: la band attacca Pictures Of Home, una delle canzoni che preferisco del loro repertorio. Come sempre, quando si tratta di gruppi storici, nei giorni precedenti al concerto mi sono tenuto a chilometri di distanza da qualsiasi anticipazione sulla setlist. E ho fatto bene, in modo da accogliere con sorpresa il riconoscimento di ogni brano. A parte essere tratta dal capolavoro Machine Head, del 1972, Pictures Of Home incarna – dal mio punto di vista – i Deep Purple allo stato puro. Verso la fine, Simon McBride – tra le cascate di note che produce – accenna al passaggio più vertiginoso dell’assolo di Child In Time. L’autocitazione ci dà a intendere che è molto probabile che la seconda canzone più famosa dei Purple non verrà eseguita. E così sarà. Ha senso e bisogna accettarlo: nella versione originale, la grandiosa suite è basata sui sensazionali acuti spaccatimpani di Gillan, che non saprebbe dove recuperare la benzina per riproporli oggi.

Mi ridesto un momento dalla trance fanatica per No Need To Shout, un discreto pezzo tratto da un album recente (i visual la fanno da padrone sul grosso schermo panoramico a fondo palco), ma torno subito nel tunnel anni Settanta quando i miei padiglioni auricolari decifrano il pesantissimo riffone di Into The Fire, suonato all’unisono da chitarra e organo, e mi scopro a esultare come farei per un gol. Si sistema così la questione di una doverosa rappresentanza di canzoni prese da In Rock, l’album del ’70 la cui immortale copertina sostituisce i volti dei musicisti a quelli dei Presidenti statunitensi sul Monte Rushmore.

Un bell’assolo di McBride, né eccessivamente tecnico né lungo in maniera esagerata, consente al resto della band di rifiatare e precede Uncommon Man, magnifico brano di una decina d’anni fa. Il pezzo, scritto con assoluta grandeur, è dedicato in modo esplicito alla memoria del supremo Jon Lord, il tastierista dei Deep Purple nelle formazioni che scrissero la storia grazie anche al contributo decisivo della sua genialità musicale e del suo aggressivo organo Hammond collegato all’amplificatore per chitarra.

Non riesco a cogliere ogni sfumatura del discorso con cui Gillan introduce la canzone che sta per arrivare, ma c’è del piccante: forse si parla di avventure notturne e di camere d’albergo, nella migliore tradizione decadente dell’hard rock anni Settanta. Sta di fatto che l’attacco mi fa l’effetto del peperoncino più intenso: è Lazy, rhythm’n’blues da sballo e altro pezzo che adoro, con quel giro melodico arzigogolato e vagamente prog, pervaso dalla gioia immacolata della musica e del suonarla. A margine, insomma, l’ispirazione per la pigrona del titolo potrebbe non provenire da una persona in generale, ma da una groupie, che il mattino dopo voleva solo restarsene a letto. Lo scrivo con riserva, ma mi piace pensare che sia così.

E vuoi non passare dalla power ballad? E che power ballad! When A Blind Man Cries è da sciogliersi ed è una di quelle canzoni dalla strana fortuna: ai tempi di Machine Head fu esclusa dal disco e relegata al ruolo di lato B del singolo Never Before, finendo per diventare non solo molto più nota del brano che accompagnava, ma anche uno dei lentacci più rappresentativi dei Purple (tanto da essere integrata nel disco, nelle varie riedizioni) e una tappa fissa di gran parte dei concerti nel mezzo secolo a venire. Meravigliosa, oltreché incentrata sull’espressività e sul pathos nell’interpretazione vocale, territorio in cui Ian Gillan continua ad avere pochi rivali.

The Battle Rages On… è un album di trent’anni fa, inciso dalla magica Mark II dei Deep Purple, la formazione classica, insieme per l’ultima volta prima del definitivo abbandono di quello stronzo maledetto e chitarrista inarrivabile di Ritchie Blackmore. Non ho mai ascoltato il disco per intero, ma Anya, che è tratta da lì e che arriva a questo punto della scaletta, è atomica: ha uno di quei riff che chiamano il pubblico a ricantarlo senza indugio, e lo facciamo con energia e trasporto, costruendo un magari non intonatissimo, ma potente coro a supporto di Ian Gillan, voce unica sul palco dal principio della serata.

Adesso è Don Airey a prodursi in una solitaria, divertita e divertente parentesi pianistica, che in cinque sintetici minuti include un po’ di tutto, comprese affettuose metacitazioni (credo di individuare cenni dell’assolo di Jon Lord su Burn), rimandi al jazz, al boogie woogie e alla musica classica (il celeberrimo Rondò Alla Turca di Mozart), fino all’enfatica conclusione con la pucciniana Nessun Dorma, che i Deep Purple stessi eseguirono vent’anni fa sul palco della 10ª e ultima edizione del Pavarotti & Friends, in duetto con lo strabiliante tenore.

Una sontuosa Perfect Strangers – la title track dell’album anni Ottanta della reunion della Mark II, tuttora la vetta dei Purple in termini di vendite – mi dona il giusto entusiasmo, con quel suo bridge strumentale in tempo dispari da urlo, ed è qui che, come spesso mi accade, avverto in contemporanea la consapevolezza che il grande concerto si sta avviando verso le battute finali e il desiderio irrealizzabile che invece non finisca un bel niente, che il live dei Deep Purple duri in eterno e che le migliaia di presenti possano continuare a condividere la festa collettiva.

Ma torniamo alla realtà, ed è un signor ritorno: a sancire in modo netto il primato di Machine Head come album da cui tuttora – a oltre cinquant’anni dalla pubblicazione! – i Purple attingono più volentieri per esibirsi, arriva il secco attacco, impossibile da non riconoscere a tempo zero, di Space Truckin’, che Gillan introduce citando il titolo del brano e dilatando a dismisura il suono vocalico: «Spaaa[…]aaace». Di ogni concerto vissuto, qualcosa di indimenticabile (in senso etimologico) resta. Ecco: in questo caso, sono certo che ricorderò per sempre un sorridente Roger Glover che fa le mossette a tempo e si agita come un ragazzino durante Space Truckin’, mentre il suo poderoso basso fa tremare l’impianto di amplificazione del palco parmigiano.

Ok, ci siamo. Mi piace, sul serio, che a Smoke On The Water non sia riservata maggior enfasi rispetto a qualsiasi altro brano in scaletta, fatta salva la posizione di pregio in chiusura di concerto. Don Airey cazzeggia un po’ con il piano, accennando a una serie di note discendenti che mi sembrano fare il verso all’introduzione della non eseguita Speed King; poi, Simon McBride attacca, e lo fa senza fronzoli, senza false partenze, senza farsi desiderare. Forse è la maniera più sensata per affrontare il macigno della responsabilità nel consegnarci di persona il riff di chitarra più significativo della storia del rock. E adoro che la prima (e magari unica) volta in cui ascolto i Deep Purple suonare Smoke On The Water dal vivo si collochi a meno di un anno di distanza dalla vacanza/pellegrinaggio a Montreux, dove Claudia mi ha portato la scorsa estate e dove i Deep Purple – assistendo all’incendio che si divorò il casinò della cittadina svizzera – trovarono l’ispirazione per scrivere il pezzo. Come è giusto, Gillan chiede in maniera esplicita la nostra collaborazione per cantare in coro, ad libitum, il ritornello della canzone. Come è ovvio, non c’è mezza persona che si faccia pregare per farlo. La band lascia il palco in un Niagara di applausi, pronta a essere richiamata per un irrinunciabile encore.

Senz’altro, non ne ho abbastanza. Senz’altro, i Deep Purple fanno il miglior bis concepibile per saziarmi. L’apertura è con Hush, una delle cover più riuscite della storia del rock – da subito, nella ricezione del pubblico, è stata percepita alla stregua di una canzone dei Deep Purple – e brano dotato di un altro travolgente coro, cui sarebbe insensato sottrarsi. Ed eccoci di nuovo, allora, a doppiare l’immenso Gillan. Santi numi, siamo a fine serata, i Purple si stanno esibendo da due ore e spiccioli, ma che maestria, che groove di Glover e Paice, che voglia di suonare e di rimbalzarsi assoli virtuosi tra McBride e Airey! Spettacolo. La canzone non fa quasi in tempo a finire: Ian Paice parte subito con un ritmo semplice e sostenuto, su cui Roger Glover, ove mai esistesse ancora una quota di pubblico da conquistare, innesta un profluvio di note distorte del suo granitico basso.

Ma è un trucco! Con uno dei suoi repentini cambi di tempo, Paice lascia scorrere una tonnellata di swing nei polsi e fa partire la rullata con cui esplode la favolosa Black Night. Adesso, davvero, non potrei chiedere di più. Imprinting a parte – quel cd di cui parlavo, Deepest Purple, cominciava proprio con Black Night – e al di là delle preferenze personali, è il perfetto inno arena rock su cui far partecipare l’audience e far calare il sipario di una strepitosa notte estiva. E cantiamolo, allora, ’sto riffone, come se fossimo allo stadio ma tifassimo per una squadra sola, quella con la maglia viola intenso. Gli assist ce li fornisce Simon McBride, che suona brevi passaggi di chitarra, invitandoci a ripeterli a voce.

I cinque musicisti si riuniscono a fronte palco per un meritato bagno di folla. Glover e McBride fanno volare qualche plettro in direzione delle prime file, ma io sento in modo distinto un’altra sensazione, gemella di quella che mi aveva portato a precipitarmi in transenna a inizio concerto.

Ian Paice, il dio della batteria rock, sta avvicinandosi alla mia zona.

Credo che stia per succedere.

Paice lancia una bacchetta della batteria da tutt’altra parte.

La sensazione diventa sicurezza.

Sta per succedere.

Paice è proprio davanti a me.

Ora succede.

La seconda bacchetta lascia la mano del batterista.

La curva disegnata nell’aria è morbida, la presa sarà anche troppo facile.

Non devo sforzarmi, mi basta un saltello appena accennato.

Afferro al volo la bacchetta magica in modo sicuro, con la mano sinistra.

Tra mancini, ci si intende.

È una ProMark di legno dal colore naturale. Sulla bacchetta non sono indicate misure numeriche. Le uniche scritte, nere, recano lo stemma della marca, la dicitura che ne garantisce la provenienza statunitense, il logo dei Deep Purple con le grosse iniziali e, infine, il nome e la firma del titolare della bacchetta medesima.

Senza falsa modestia, posso definirmi un dignitoso conquistatore di cimeli lanciati dai palchi dei grandi del rock. Il bottino di stasera, però, vince su tutto, credo.

Con le luci accese, il pubblico comincia a defluire ed è più semplice riunirci tra sodali. Ricevo l’immancabile mix di commenti – tra congratulazioni, invidia e insulti bonari – per la preziosa reliquia che mi porterò a casa. Nonostante ciò, lo stato di euforia in cui mi trovo è soprattutto conseguente alla bellezza della setlist e alla bravura del gruppo, e solo in secondo luogo alla ciliegina che si è aggiunta a tempo scaduto.

Riacquisto parziale contatto con il mondo quando la compagnia da dieci si ritrova per intero a Casalmaggiore, sulla via del ritorno, per una birretta all’aperto in un bel locale in riva al Po. Che relax… Mi torna in mente Lazy.

Saluti, abbracci e le consuete promesse di non far passare troppo tempo prima della prossima volta accompagnano la diaspora notturna. Mi fermo a Torre a dormire da Fabio: oltremodo allettante risulta la prospettiva di un risveglio con colazione servita e partita a flipper (sì. Fabio ha in casa un enorme, rumoroso e luminoso flipper da sala giochi).

Al mattino, trovo occupate entrambe le poltroncine ai piedi del letto.

Su una, ho scagliato alla rinfusa i jeans a zampa, la camicia e – nuova fiammante, con le pieghe ancora evidenti – la maglietta dei Deep Purple.

Sull’altra, ho deposto, con tutta la cura possibile, la bacchetta magica.

Questa è vita, sì!

Commenta