Composizione e sperimentazione nel rock britannico 1966-1976, 20-21-22/10/2005

Dichiarazione programmatica e coordinate spaziotemporali

Come ci si può riuscire? Come si può riuscire ad appassionare chi legge, foss’anche nella millesima parte di quanto è stato appassionato chi scrive? Difficile, ma ci provo.

Giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2005 Cremona ha ospitato il convegno internazionale Composizione e sperimentazione nel rock britannico 1966-1976, organizzato da Gianmario Borio e Serena Facci della Facoltà di Musicologia di Cremona, in collaborazione con Comune e Provincia, con la Fondazione Walter Stauffer, con la Facoltà di Musicologia di Pavia e con la IASPM Italia. Le conferenze di giovedì, di venerdì mattina e di sabato si sono tenute nella Sala Alfredo Puerari, presso il cortile del Museo Civico Ala Ponzone. Venerdì pomeriggio, presso Palazzo Cittanova, ha avuto luogo un workshop con esecuzione musicale dal vivo.

Giovedì: «Mr. Covach, can I take a picture?». «Absolutely!»

Giovedì mattina l’apertura della Sala Puerari (cortile della Biblioteca, in fondo, presente, no?) è prevista per le nove e mezza, con il saluto alle autorità (cioè ai vari enti che ho citato poco più sopra). Ma, per star sicuro, alle nove e dieci sono già lì, con la mia barba di dieci giorni (il convegno è sul progressive rock! Ovvio che ci vuole la barba!), con il mio giaccone degli anni Settanta (il convegno è sul progressive rock! Ovvio che ci vuole il giaccone!) e con la foia che hanno i bambini la notte di Santa Lucia (il convegno è sul progressive rock! Ovvio che ci vuole la foia!). E il portone è aperto. Dentro c’è già un po’ di movimento: chi attacca qua e là fotocopie delle pagine de La Provincia e di altri giornali dedicate all’iniziativa, chi distribuisce (sotto consegna della carta di identità) delle cuffie per la traduzione simultanea (tutto il convegno è stato tradotto in tempo reale in inglese e in italiano, ma le magiche cuffiette non le ho usate quasi mai, i relatori anglofoni hanno avuto quasi tutti una pronuncia molto chiara, e in generale mi piace ascoltare l’inglese. Sì, sono un anglofilo), chi scambia due chiacchiere che già sanno di buono alle mie orecchie.

Prendo posto in terza fila, subito dietro alle file riservate, e da qui scatta la tensione dell’attesa del Prof. Anteguerra, che arriverà comodo a un quarto alle dieci. Naturalmente gli tengo un bel posticino a fianco al mio, in attesa che Gianmario Borio e Serena Facci prendano la parola per dare inizio alle danze. Il tutto comincia in ritardo di una mezz’ora buona, con i saluti e i ringraziamenti di rito; poi, alle dieci e mezza circa, con la sala stracolma in ogni ordine di posti e anche di più (un bel po’ di gente in piedi, sui lati della sala), il moderatore Maurizio Agamennone, dell’Università di Firenze, dà il via vero e proprio alla mattinata, dal meraviglioso titolo Il paesaggio culturale.

Il primo relatore si rivelerà secondo me il più coinvolgente, appassionato ed entusiasmante di tutta la tre giorni, non solo per quel che concerne il proprio intervento preparato, ma anche per gli stimoli che saprà lanciare durante tutte e tre le giornate con le sue aggiunte, le sue domande agli altri relatori, la sua simpatia e la passione sconfinata per il rock (non solo progressive) che si legge nei suoi occhi, che si illuminano mentre parla o ascolta gli altri. A tutto ciò si aggiungano una conoscenza enciclopedica del mondo musicale in genere e il fatto di essere egli stesso un prog rocker, per avere un quadretto completo di John Covach, statunitense, professore dell’Università di Rochester e della Eastman School of Music, chitarrista dei Land Of Chocolate, gruppo americano di progressive rock. Il suo bellissimo contributo si intitola The Hippie Aesthetic: Cultural Positioning and Musical Ambition in Early Progressive Rock. Covach, il volto più simpatico del mondo, i capelli castani e grigi sulle tempie, la coda del rocker navigato, ci stordisce letteralmente con mezz’ora sparatissima di digressione sul decennio preso in considerazione, dividendolo in due fasi (dal ’66 al ’69, il periodo in cui l’estetica hippie fa sentire maggiormente la propria influenza sul nascente progressive, figlioccio pazzoide della psichedelia, e dal ’70 al ’76), e aggiungendone una terza, che comincia con il ’77, anno del punk, della new wave e della disco, che portano la musica verso altre direzioni. E ci parla di un decennio in cui il rock perde di fatto il roll, in cui i testi delle canzoni non si occupano più della Situazione Amorosa Generica 01, come l’abbiamo ribattezzata il Prof. Anteguerra e io, cioè (e cito Covach) «Ragazzo ama ragazza, ragazzo bacia ragazza» («Boy loves girl, boy kisses girl»), in cui le ambizioni compositive ed esecutive dei musicisti raggiungono il massimo nella storia del rock, in cui si guarda al jazz e alla classica non più come territori irraggiungibili, ma come fonti d’ispirazione (e, perché no?, di “furto”) per la stesura dei brani e per le infinite possibilità di improvvisazione live, un decennio in cui gli lp cominciano a vendere più dei singoli e nascono i grandi concept album. Ogni tanto cita qualche nome potente (dai Genesis ai King Crimson, dai Can ai Caravan) e il Prof. e io annuiamo e ci guardiamo soddisfatti. Cita anche gruppi al difuori del progressive strettamente inteso: tra gli altri nomina i Kiss come gruppo più teatrale e pirotecnico del rock (e la cosa avrà fatto felice Roberto Zoppi degli Hand Of Doom, il Sovrano del Metallo Cremonese, che li adora – tra l’altro, Roby è tra i collaboratori del convegno, è sempre presente nel corso dei tre giorni, si occupa di un po’ di tutto), parla delle copertine degli album, spesso strettamente collegate alla musica, e quando sta per nominare la “copertina definitiva” del prog rock, ci aspettiamo tutti che si riferisca al celeberrimo volto paonazzo e urlante di In The Court Of The Crimson King, e invece sfodera Thick As A Brick dei Jethro Tull (con effetto di immediato svenimento del Prof. Anteguerra, dato che sono il suo gruppo preferito). E non c’è dubbio che raramente, nella storia della musica, si sia vista una copertina più bizzarra di quella dell’album del 1972 del gruppo di Ian Anderson: si tratta di un vero e proprio giornale ripiegato, di dodici pagine, con articoli che esplicano il significato dei testi delle canzoni, tanto che Covach stesso afferma che se non si legge questo giornale non si coglie appieno il senso del disco.

Chi porta alta la bandiera del progressive negli anni Ottanta? I gruppi della New Wave Of British Heavy Metal, risponde Covach, ma anche il thrash metal americano (cita i Metallica), più ancora che i gruppi dichiaratamente prog metal come i Dream Theater. Chi porta quell’eredità oggi? Cita Radiohead (ok, non saranno progressive, ma sperimentali sì), The Mars Volta…

Quando chiude l’intervento, John Covach (che intanto, a conferenza in corso, è già diventato “il Supremo” per me e anche per il Prof.) è letteralmente sommerso dagli applausi (ovviamente l’ultimo a smettere di battere le mani sono io). Spazio domande con microfono direttamente dal pubblico, qualche considerazione aggiuntiva da parte dei musicologi e degli studiosi presenti, poi il Prof. e io ci fiondiamo al palco della conferenza: lui ha una domanda su Frank Zappa, e Covach gli risponde più o meno che con Zappa siamo oltre il progressive… Io prima gli scatto una fotografia, poi gli chiedo se conosce l’Acqua Fragile, progressive band anni Settanta del casalasco, uno dei membri storici è amico di mio padre… E lui mi risponde che conosce anche loro, che gli piace soprattutto il secondo album e che possiede un paio di bootleg da concerti dell’epoca… Io sono sconvolto, mi do un contegno per quanto possibile.

Il Prof. deve andare via, lo saluto e rimango in solitaria attesa della seconda conferenza, dopo la pausa caffè.

A parlare è Franco Fabbri, dell’Università di Torino, anch’egli chitarrista (uno dei punti che hanno davvero fatto la differenza in positivo in questo convegno è stata a mio parere la massiccia presenza di studiosi musicisti, cioè fondamentalmente di rocker prestati alla cultura e alla ricerca). Chiede subito di correggere il titolo del suo intervento, rispetto a quanto scritto sul depliant ufficiale dell’iniziativa: la relazione di Fabbri si intitola Non al primo ascolto. Complessità progressiva nei gruppi angloamericani dal 1960 al 1967. Ci aspetta dunque una mezz’ora di “preistoria”, in cui Fabbri parla essenzialmente di due fasi: la prima vede protagoniste le band di surf e di rock strumentale venute dopo la prima ondata di rock’n’roll. Il tutto si colloca tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi Sessanta, sia negli Stati Uniti (The Beach Boys, The Ventures, The Surfaris…) sia in Gran Bretagna (The Shadows su tutti). Sono questi i gruppi in cui Fabbri trova i primi tentativi consistenti di ricerca sul suono da parte dei musicisti, in particolare sul suono di chitarra, che assume sfaccettature sempre più personalizzate. Per meglio spiegare, sul maxischermo alle sue spalle Fabbri lancia una presentazione PowerPoint ricca di campioni audio dei pezzi di cui parla. «Li ho portati perché probabilmente i più giovani non ne conosceranno nessuno, questa è roba di prima che nascessero i padri di alcuni di voi…», se la tira un po’ Fabbri. In effetti, non ne conoscevo uno. Nel senso che era uno solo quello che non conoscevo. Che soddisfazione: pensi che io sia un pischello che non sa niente? E io ti faccio tutta la air guitar di Walk Don’t Run. E poi ti canto tutta It’s My Life dei leggendari The Animals (sviscerata nei dettagli più microscopici della sua apparentemente facile struttura strofa/ritornello). La seconda fase pre-prog è invece quella della sperimentazione degli imprescindibili The Beatles e di tanta British Invasion, dove comunque l’attenzione torna sulla voce, oltre che sull’utilizzo sperimentale di strumenti anche non convenzionali (si pensi al sitar). Cita anche il mio chitarrista del cuore, Brian May dei Queen, in una testimonianza in cui May ricordava l’influenza che il rock strumentale aveva avuto sulla sua scelta di suonare la chitarra e sull’importanza di quella corrente musicale per le future generazioni di chitarristi, da Eric Clapton a Jimi Hendrix, da Jimmy Page a Pete Townshend. Grande relazione anche quella di Fabbri, insomma. Domande e commenti sparsi, poi il terzo e ultimo intervento della mattinata.

Veniero Rizzardi, dell’Università di Venezia, tiene una relazione dal nome Il rock e l’autocritica del compositore. Di questa ricordo poco, non so se per la materia trattata (molto meno interessante delle altre due, dal mio punto di vista) o per un filo di stanchezza che comincia a farsi sentire (da circa tre ore sono seduto sulla Poltroncina più Scomoda del Mondo®). Sta di fatto che Rizzardi legge il proprio intervento rapidamente, con poca espressività, senza l’entusiasmo percepibile negli altri due relatori. Fine della mattinata e pausa pranzo.

Piadina, acqua e caffè al bar della Biblioteca, poi un po’ di pagine del mio libro sui rock movies, è già ora di tornare in Sala Puerari. Si comincerebbe alle tre: alle due e mezza sono già a scaldare la poltroncina, con il Prof. Anteguerra di ritorno. Le tre conferenze pomeridiane sono riunite sotto il titolo di Nuovi strumenti e nuove tecnologie.

Il chairman, che da un lato fa molto più figo di “moderatore” ma dall’altro sembra nient’altro che un ridicolo supereroe (l’Uomo Sedia, che tira i trucioli ai cattivi) è Giordano Montecchi del Conservatorio di Parma, che non si perde in convenevoli e lascia subito la parola a Christophe Pirenne, un giovane docente dell’Università di Liegi (Belgio), che quasi mi commuove per l’umiltà con la quale si scusa del suo inglese non eccelso, e che fa un bell’intervento intitolato Romanticism vs Economy: Technologies and the Growth of Progressive Rock. In breve, attraverso una chiara e semplice argomentazione per punti, Pirenne sostiene che fattori come la diffusione delle radio indipendenti/pirata e l’innovazione tecnologica (rappresentata soprattutto dall’avvento dei sintetizzatori) siano stati decisivi per la formazione dei caratteri dominanti del progressive rock. Molta attenzione, molti dati snocciolati, molta concretezza, insomma, nelle parole di Pirenne. Relazione davvero interessante.

A seguire, Lelio Camilleri, o meglio Hamilleri, simpatico toscanaccio del Conservatorio di Bologna, che parla di Loop, trasformazioni e spazio sonoro. Gran parte della sua relazione è incentrata sulla figura di Terry Riley, compositore e sperimentatore già dai primi anni Sessanta (e anche prima) di stratagemmi sonori come il loop (e qui Camilleri ci fa sentire stralci, di circa un minuto ciascuno, in cui voci radiofoniche si ripetono e si sovrappongono – esperimenti condotti dallo stesso Riley in collaborazione con uno dei massimi esponenti della Beat Generation, William Burroughs). Riley, considerato tra i pionieri della musica minimale, fu anche l’inventore del time lag accumulator, con il quale otteneva quell’effetto di ritardo e di eco che fece poi la fortuna di tante rock songs del periodo Sessanta/Settanta, prima tra tutte il brano di apertura dell’album Who’s Next degli immortali The Who, che comincia con un assolo di Pete Townshend al sintetizzatore, assolo caratterizzato proprio dal ritardo e dalla sovrapposizione degli strati sonori. Non a caso, il titolo della canzone – celeberrima – è una dedica di Townshend: Baba O’Riley. Su queste considerazioni si chiude il contributo di Camilleri. E un brivido mi percorre la schiena. Il cerchio si è chiuso, come un frammento di nastro magnetico che gira su sé stesso, all’infinito.

A chiudere la prima giornata di conferenze è chiamata Laura Leante, che ha studiato a Roma e insegna alla Open University (britannica). Porta con sé una splendida presentazione PowerPoint (non pensavo si potessero fare cose così belle con il programma di diapositive di Office) che porta il titolo Aspetti multimediali dell’esibizione concertistica ed è interamente dedicata a un argomento specificissimo: la semiotica e la semantica della performance in costume da parte di Peter Gabriel, il cantante dei Genesis, durante il finale dell’esecuzione dal vivo del brano The Musical Box. La Leante fa una densissima relazione, che sintetizzo così: The Musical Box è un brano che parla di un bambino che per errore viene decapitato da un’amichetta con una mazza da croquet. La sua testa e la sua anima volano in cielo, dove però vengono respinte e ricacciate sulla Terra dentro a un carillon (la scatola musicale, appunto). Quando il carillon si apre e ne esce la musica, il bambino ha però la testa di un vecchio, che reclama presso l’amica il diritto a provare tutte le sensazioni che non ha mai potuto vivere. Nel corso del tour dei Genesis si distinguono due periodi: un primo, nel quale, durante l’esecuzione del brano, Peter Gabriel esce di scena per rientrarvi con un lungo vestito da donna, scarlatto, e una maschera da volpe; un secondo, nel quale invece il travestimento consiste in una tuta nera e in una maschera da vecchio. Prima è oggetto del desiderio, poi è soggetto che desidera; prima è preda (non solo donna, ma anche volpe, l’animale a cui si dà la caccia per antonomasia, soprattutto nella tradizione britannica), poi è cacciatore. Prima è violentato, poi è violentatore.

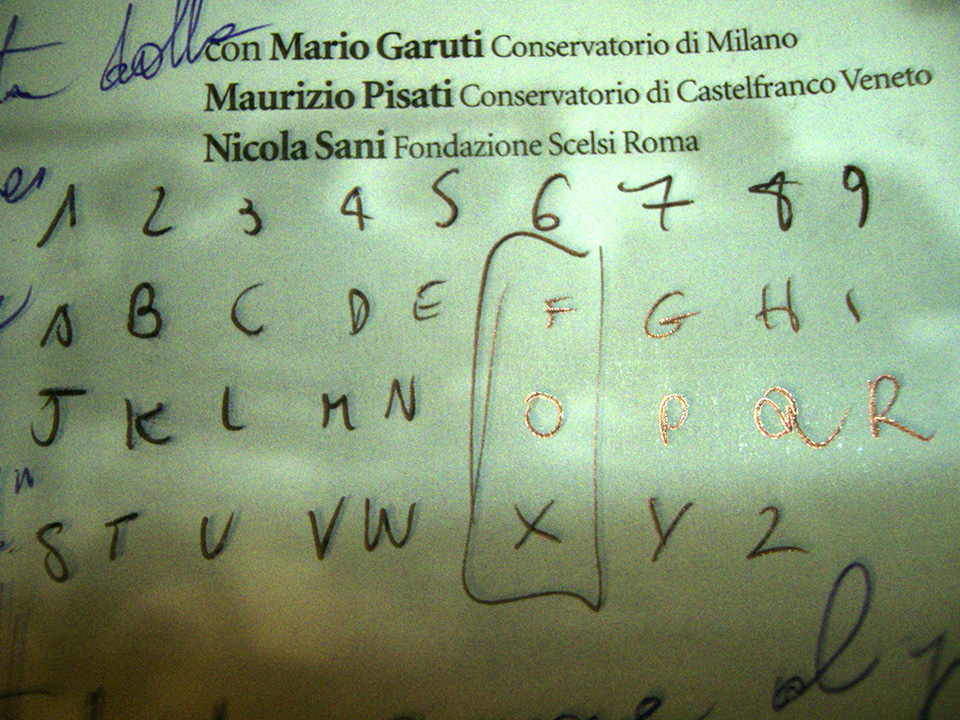

E la Leante mette in luce tutte le possibili e immaginabili contrapposizioni iconiche, indicatrici, deittiche, tutte le connotazioni di ruolo, genere, le tematiche di fondo, la forza dell’one man show di Gabriel a cui si contrappone il semplice ruolo di esecutori di musica di tutti gli altri componenti dei Genesis… E mille altre cose. Finale con uno spazio domande molto interessante, con ulteriori spunti da parte di molti relatori, e con John Covach che fa notare come, in inglese, il termine box abbia anche una connotazione volgare, o quantomeno allusiva. Segnalo in particolare l’intervento di un appassionatissimo dei Genesis (che ritroveremo nel racconto di questo convegno), che aggiunge alla già tantissima carne al fuoco anche la tematica “satanica”: la parola fox è formata dalle tre lettere che, nella numerologia della qabbalah, corrispondono ai numeri 6, 60 e 600. E, be’, 6 + 60 + 600 = 666. Il numero della bestia. Cioè, della volpe/donna. Cioè, del vecchiaccio/maniaco sessuale. Biro e depliant del convegno (che sto usando come blocco per gli appunti), provo subito a disporre le lettere dell’alfabeto secondo le indicazioni che ho recepito, e la volpe diabolica si manifesta. Inquietante.

Applausi per tutti e arrivederci al giorno dopo.

Venerdì: «All’Isola di Wight si drogavano tutti… Io ero lì col vino e gli spaghetti…»

Venerdì è il giorno del main event: al pomeriggio, infatti, si terrà, a Palazzo Cittanova, l’attesissimo workshop. Ma vado con ordine e comincio dal mattino.

Stamattina si parla di Tecniche compositive: i tre relatori affronteranno ciascuno un album storico del progressive britannico. Il moderatore Marco Mangani, dell’Università di Pavia, passa il microfono a Mark Spicer, dell’Hunter College dell’Università di New York, che si occupa dell’album dei Genesis Foxtrot, datato 1972.

La cosa si pone in perfetta continuità con l’ultimo intervento del giorno precedente, quello a cura di Laura Leante (che aveva fatto riferimento alle esibizioni live dei Genesis nel tour di Nursery Cryme, l’album precedente a Foxtrot). Sulla copertina del disco campeggia la già citata figura di donna dal vestito scarlatto e dalla maschera di volpe; sul retro di copertina, quattro uomini a cavallo, tutti in giubba rossa, la osservano da lontano. Un fiume divide cacciatori e preda. Per mostrare le principali strategie compositive, Spicer si serve del pianoforte accanto al tavolo delle conferenze e suona alcuni stralci delle canzoni principali, integrando, contemporaneamente, con la spiegazione a voce (il microfono è laterale rispetto al pianoforte, quindi Spicer deve “sporgersi” leggermente alla sua destra per parlare. «Mi sento come Elton John»: risate generali). Tra i mille spunti lanciati, trova anche dei paralleli compositivi tra Apocalypse In 9/8 (Co-Starring The Delicious Talents Of Gabble Ratchet), sesta parte della supersuite Supper’s Ready, e La sagra della primavera di Stravinskij. Inoltre, compie un’ampia indagine sui temi che percorrono il disco, sul cosiddetto “inizio della fine”, cioè sulla sempre più netta separazione tra Peter Gabriel e il resto della band, che di lì a un paio d’anni porterà alla scissione dei due nuclei. Un’interessantissima mezz’ora abbondante, condotta non solo da un musicologo, ma da un musicista e, ancor più importante, da un fan assoluto dei Genesis. E sentir parlare persone così preparate e appassionate è fantastico.

A seguire prende la parola Allan Moore, un professore dell’Università del Surrey, dall’aspetto perfettamente prog (capelli lunghi, biondo/rossicci, sciolti, pizzetto grigio qua e là, maglia old style a righe verticali variopinte, contrasta un sacco con gli incravattati che occupano le altre postazioni al tavolo, Spicer compreso, che però ha il tocco rock della coda di cavallo). Evidentemente è anch’egli musicista e fan del gruppo, i grandi Gentle Giant, di cui ci illustrerà una pietra miliare: Octopus, anch’esso pubblicato nel 1972.

Ne viene fuori che i Gentle Giant, che prendono dal jazz, dalla classica, dal folk e, in ultima istanza, dalla musica medievale, adottano metodi compositivi tutto sommato abbastanza semplici, basati su scale ascendenti o discendenti, combinando le due cose per ottenere effetti stranianti e suggestivi (esempio: gli accordi di chitarra si fanno più gravi mentre la voce si fa più acuta) e utilizzando pochi altri elementi di base sui quali edificano un impianto sonoro d’impatto e d’atmosfera. Certo, rimangono elementi caratteristici del progressive rock, su tutti i cambi di tempo improvvisi, il massiccio utilizzo di tempi dispari (7/8, 9/8…), la timbrica potente, il sintetizzatore distorto e altri must del genere. Tra le domande che vengono rivolte a Moore, ce n’è una particolarmente interessante di un ragazzo di circa la mia età, che chiede se il progressive può nascere anche da musicisti privi di nozioni teoriche, e se anzi la preparazione teorica portata alle estreme conseguenze non possa addirittura diventare un ostacolo alla creatività e alla fantasia della composizione. Moore risponde che secondo lui da entrambe le strade può nascere qualcosa di interessante e qualitativo. Nel pomeriggio conoscerò meglio il giovane capellone, che comunque aveva già catturato la mia attenzione per la splendida chioma bionda.

Tra ritardi vari il tempo stringe, e Vincenzo Caporaletti deve condurre a velocità supersonica la sua minuziosa e complicatissima analisi di Third, album dei Soft Machine che risale al 1970.

In effetti c’è da dire che, in un’ottica di “giustizia”, Caporaletti, che insegna all’Università di Macerata ed è anch’egli un musicista prog (i riccioli biondicci combattono contro la stempiatura del cinquantenne), sconta con il poco spazio a sua disposizione per la relazione il tanto spazio di cui si è appropriato nei tre giorni: interviene a fiume, fa domande a cui quasi sempre dà risposta da solo, ha un che di prepotente nelle discussioni estemporanee con i colleghi, il che comunque non significa che non sia preparatissimo e che non dica cose interessanti e spesso condivisibili. Notevole il fatto che Caporaletti analizzi il disco di un gruppo il cui bassista si trova in sala e assiste, interessato, alla conferenza. Ma il relatore non sembra affatto in soggezione. Il lavoro compiuto dal musicologo è estenuante: si tratta della trascrizione di tutte le partiture di tutti gli strumenti di tutto l’album e della loro conversione in un file audio tipo midi ma più figo (o forse era semplicemente un midi fatto benissimo), che ci viene fatto ascoltare mentre sul computer (ovviamente collegato al maxischermo) una riga evidenziatrice, a tempo, tocca le note scritte sul pentagramma. In questo modo si possono isolare le varie tracce sonore (che sono circa una ventina) che si desidera ascoltare per mettere in evidenza certi aspetti compositivi o certi altri. Con il racconto dell’intervento mi fermo qui. Inutile cercare di spiegare il discorso quando io per primo, pur presente, mi sono perso tra do dorici, tempo in 3 + 5 al posto di 4 + 4, strutture ABA e ABB’AB, terze sopra e altro. Inoltre, come ho già detto, Caporaletti va come una spia perché pretende di sezionare tutto l’album, quando invece non riuscirà a chiudere nemmeno l’analisi della prima canzone scelta. Ma non è colpa di nessuno, semplicemente ci sono un miliardo di cose da dire ma manca il tempo. Fa anche un paio di puntatine al pianoforte per meglio illustrare un paio di concetti. Sempre in fast forward, però. Tutti a pranzo, appuntamento alle cinque a Palazzo Cittanova per l’evento più prestigioso del convegno.

Alle quattro e mezza sono già lì in terza fila, la prima dei non prenotati, in attesa di rimanere sbalordito e confuso dalla musica dei tre uomini già sul palco. In realtà la priorità è tenere un posto al Prof. Anteguerra, che arriverà comodo a due minuti alle cinque. Mentre aspetto, conosco i miei vicini di posto: Gaetano di Vercelli, che è il biondazzo superbo che al mattino aveva fatto la domanda su conoscenze teoriche e approccio spontaneo, ed Enrico, che studia Musica al DAMS di Bologna. Gaetano mi mostra qualche fotografia della sua band, i Templevision (hard rock anni Settanta con aspirazioni prog), mi fa ascoltare un po’ di Octavarium dei Dream Theater in cuffia, si fa fare gli autografi dai musicisti che sono ancora lì a cazzeggiare prima dell’inizio dell’esibizione/conferenza. Arriva il Prof. e ci sediamo tutti: ci sono anche Molo, Gio Vox e gran parte della Compagnia dei Culturali (Civo, Gere, Club).

Si può cominciare, dunque, con gli organizzatori Borio e Facci che introducono il pomeriggio Le procedure compositive nei gruppi di progressive rock. I tre Favolosi Musicisti sono Hugh Hopper, bassista dei Soft Machine, direttamente da Canterbury; Chris Cutler, batterista degli Henry Cow, formazione oggi poco ricordata ma molto influente; Antonio Pagliuca, tastierista della prog band italiana Le Orme, gruppo storico del nostro progressive assieme a Premiata Forneria Marconi, Banco Del Mutuo Soccorso, Area ecc. Prima che comincino, mi faccio immortalare assieme a Hugh Hopper.

Sul palco ci sono le due traduttrici per rendere comprensibili a tutti i presenti domande e risposte, più Roby nelle vesti di roadie. Da qui in poi si parla (e si suona) di tutto un po’: i tre giganti del progressive suonano divinamente, Hugh Hopper spara degli ostinati riff di basso e spesso distorce il suono fino ai limiti della chitarra; Chris Cutler tiene tempi assurdi, suona scomposto, con tutte le articolazioni, dal tronco alla spalla, dal gomito ai polsi, è una specie di Keith Moon ma di indole tranquilla; Tony Pagliuca ha portato il suo organo Hammond d’epoca! E non c’è bisogno di aggiungere altro. Espressione: (Soft Machine + Le Orme) × Henry Cow = splendidi ibridi tra composizioni originali dei gruppi (e i tre hanno fatto solo un paio di prove).

Alternato ai momenti performativi, lo spazio per le domande e il dibattito: Hopper dà risposte esaurienti e abbastanza rapide, riguardanti nello specifico l’esperienza con i Soft Machine. Cutler ha invece un milione di cose da dire, e le dice tutte. E pure con calma. Parla degli anni d’oro, della composizione e dell’improvvisazione negli Henry Cow, il gruppo con il quale ha vissuto dall’interno l’esperienza di quel periodo glorioso per la musica rock, il gruppo con cui ha raccolto tutte le influenze possibili per creare un nuovo linguaggio musicale, insiste sull’aria di cambiamento che si percepiva chiaramente nella seconda metà degli anni Sessanta, su ciò che è andato a buon fine, su ciò che invece è stato spazzato via e tanto altro. Alla fine del commovente intervento si becca un meritato, e accorato, applauso. Pagliuca, inizialmente, rimane un po’ in disparte, poi si lascia andare e in una delle successive pause parla un bel po’: Le Orme, l’Isola di Wight nel ’70 con loro tra il pubblico, l’ultimo concerto di Hendrix, Tony che però non vi assiste, perché sta male ed è in ospedale (primi mormorii maliziosi tra il pubblico…). Tony intuisce che il brusio in sala significa «Lo sappiamo noi perché stavi male» e allora la mette sul ridere, dice che il suo gruppo ha avuto la testa e la fortuna di schivare la droga (almeno quella pesante), riceve una divertita ovazione da tutto il Cittanova quando dice che, nella loro visione un po’ ingenua, lui e i suoi compagni erano arrivati là con il vino e gli spaghetti… Riceve un’altra ovazione, molto più seria, quando fa riferimento al periodaccio che l’Italia sta vivendo sotto il profilo musicale e culturale… Riceve un’ultima ovazione, molto più rumorosa, quando però afferma di nutrire più di una speranza per il futuro, visti i tanti giovani in sala.

E poi la musica, che parla da sola: quattro lunghi brani, tutti strumentali, di progressive purissimo. A Hugh Hopper suona il telefonino mentre sta introducendo uno dei pezzi. Allora si scusa e dice che ai concerti è meglio spegnerlo, il cellulare. Da lì a venti secondi ci chiede di accendere tutti i nostri telefoni e di far partire le suonerie, tutti insieme. Sulle prime pensiamo tutti che sia ironico, a maggior ragione dato quello che ha appena detto. Invece è serissimo. Allora qualcuno comincia a far squillare il proprio cellulare, io lancio la mia Paranoid dei Black Sabbath, a ruota tutti seguono e il Cittanova diventa un concerto di suoni digitali sovrapposti. Un momento di evasione totale. Ed Evasione Totale è il titolo del brano a seguire, un pezzo che Le Orme incisero nel 1971 sull’album Collage, ripescato e riarrangiato per l’occasione. I tre attaccano a suonare in dissolvenza incrociata sui trilli degli ultimi telefonini ancora accesi: fantastico. Immortalo tutta la canzone facendo un video con la macchina fotografica digitale. È venuto bene.

Alla fine del workshop ho l’adrenalina a mille e trascino sul palco il Prof. Anteguerra. Mi butto su Pagliuca, fotografia Prof.-Tony-io, a cavallo di un bel paio di flash all’Hammond, fronte e retro (quando mi ricapita di vederne uno d’epoca da così vicino?).

Poi ci avviciniamo a Chris Cutler, scatto anche con lui di fianco alla batteria. Davvero gentili e disponibili, questi Alfieri dei Sette Ottavi. Li ringrazio ancora e li saluto tutti, poi saluto gli amici rocker che già stanno defluendo verso l’uscita. Mentre scendo le scale del Cittanova (sono le sette e mezza circa) penso che alla fine del convegno manca una sola giornata. Amaro.

Sabato: «Scusate, mi viene un po’ da piangere…»

Sabato mattina, con il consueto anticipo, sono già sulla mia poltroncina del cuore (terza fila, parte sinistra avendo di fronte il tavolo delle conferenze, prima poltroncina per essere più centrale possibile e per poter ficcare le gambe di lato ogni tanto). Il Prof. Anteguerra non c’è, come da preavviso. Le cuffie non le piglio nemmeno, tanto non le uso. Il moderatore è Stefano La Via, dell’Università di Pavia, che prega i relatori di stare nei tempi previsti e, dopo aver introdotto il tema della mattinata, cioè Poesia e canto, lascia subito la parola a Dai Griffiths, della Brooks University di Oxford. Il suo intervento ha un titolo in un certo qual modo provocatorio: Memorable Music, Forgettable Words? Dilemmas of Song in British Progressive Rock between Underground and Mainstream, circa 1972. Nel plico di fotocopie distribuito ai presenti come integrazione alla spiegazione verbale (il termine inglese è hands-out), sono riportati i testi di vari celebri brani di progressive rock: Griffiths vuole mostrare come spesso si adottino delle soluzioni anche banali nella metrica e nella rimica dei testi, laddove invece la musica si fa complessa, corale, grandiosa. Parla, tanto per citare il primo esempio, della cover che gli Yes incisero nel 1972 del brano America di Simon & Garfunkel (datato 1968, quattro anni prima, dunque). Musicalmente i due brani sono divisi da un oceano, ma il testo riproposto dagli Yes, spezzettato appunto dai lunghi assoli e dalle cavalcate strumentali collettive tipiche della prog band, nonché scorciato e rimontato, perde molti dei significati forti che portava con sé, quindi tutto sommato Griffiths afferma che, pistola alla tempia, salverebbe comunque la versione originale del brano, non la pomposa cover. Poi altri esempi di brani le cui lyrics si basano su allitterazioni (per esempio The Endless Enigma, di Emerson, Lake & Palmer), su scambi di posto tra le parole, come in I Know What I Like (In Your Wardrobe) dei Genesis (che fa «I know what I like / I like what I know» ecc.) e su altri stratagemmi “comodi”. Si apre, nello spazio domande, un acceso dibattito sulla questione dei testi: personalmente, trovo l’aggettivo Forgettable troppo severo e soprattutto generalizzante, comunque l’argomentazione di Griffiths è molto più convincente di quanto non lo sia leggendone il mio resoconto. Una risposta univoca non arriva, il dibattito rimane aperto; ciò che resta è senz’altro la cura nell’esposizione da parte di Griffiths. Altra relazione molto interessante.

L’ora è tarda. Piccola digressione: il ritardo, in iniziative di questo tipo, è endemico, ma secondo me va bene, lo trovo un tratto caratterizzante del mondo culturale, non siamo dei top manager che devono fare la riunione in tre minuti mentre sono al telefono mentre pranzano… Noi siamo dei fighi, quindi ci prendiamo tutto il tempo che ci serve. Come anticipato dal moderatore, la prevista conferenza sul rapporto tra testo e musica nel rock britannico d’avanguardia salta a causa dell’assenza del relatore Paolo Cecchi, quindi, al suo posto, ecco una piccola sorpresa prima della pausa: dal pubblico del convegno si stacca Gaudenzio Temporelli, il maniaco dei Genesis che era intervenuto due giorni prima con la chicca di “fox = 666”, che sale al tavolo delle conferenze e ci fa ascoltare dei frammenti di registrazioni pirata, naturalmente dei Genesis, tratte dalle session di incisione dell’album Selling England By The Pound. Si sente Peter Gabriel accennare qualche motivo al pianoforte e canticchiare dei testi ancora ampiamente incompleti. Altra chicca per fanatici, io apprezzo molto, si avverte forte e chiaro il desiderio di Temporelli di condividere l’ascolto di queste rarità con la platea. Pochissimi minuti, molto piacevoli.

Dopo la pausa, le relazioni del mattino si chiudono con Voce, melodia e parole nel primo progressive rock inglese, a cura di Roberto Agostini (Università di Pisa) e di Luca Marconi (Conservatorio di Como). Prima ancora che comincino, scatta la coincidenza: sul maxischermo è già visibile la prima diapositiva della loro presentazione PowerPoint, al centro della quale campeggia, enorme, un logo che io avevo visto appena la sera prima sul sito di un collezionista di dischi progressive segnalatomi dal Prof. Anteguerra. Allora, spinto dalla curiosità, e visto che il post-pausa non accenna a terminare (gran parte del pubblico è ancora in piedi a chiacchierare, oppure fuori a fumare o a bere un caffè), mi avvicino a Marconi e gli chiedo spiegazioni su quell’affascinante figura. Mi risponde che è il logo della Vertigo, la casa discografica che curava le edizioni italiane delle uscite di vari gruppi progressive e hard rock di quegli anni. Spettacolo.

Finalmente parte la conferenza: Agostini e Marconi si spartiscono un po’ di pietre miliari del prog britannico, da Trespass dei Genesis (il gruppo più approfondito in assoluto nel corso dei tre giorni di convegno), analizzando il quale vengono messi in luce i tanti paralleli tematici con Così parlo Zarathustra di Nietzsche, a In The Court Of The Crimson King dei King Crimson (finalmente se ne parla!), con l’analisi incentrata sul rapporto tra il timbro della voce e il testo, e sulle mutazioni del primo allo scopo di meglio esplicare il secondo, passando per The Aerosol Grey Machine dei Van Der Graaf Generator, album nel quale è compreso il brano Octopus (semplice omonimia con il titolo del disco dei Gentle Giant analizzato il mattino prima da Allan Moore, ma il polipo assurge evidentemente allo statuto di animale progressive per eccellenza, quindi lo celebro anch’io nel titolo di questo reportage). Lo stile espositivo dei due relatori è quasi opposto: tranquillo Agostini, frenetico Marconi. Si dividono il tempo praticamente a metà, ma Agostini preferisce far capire bene pochi concetti, Marconi opta invece per accennare a molti. Ancora una volta, tutto molto interessante. L’ultima diapositiva della loro presentazione, tra l’altro ricca di campioni audio tratti sia da brani degli album analizzati che da altri brani esterni (gli audio clip beatlesiani sono i più numerosi), è la dedica dal sapore apocalittico (e probabilmente post-atomico) che i Genesis hanno incluso all’interno di Trespass. La riporto semplicemente perché è splendida: «To Thomas S. Eiselberg, a very rich man, who was wise enough to spend all his fortunes in burying himself many miles beneath the ground. As the only surviving member of the human race, he inherited the whole world» («A Thomas S. Eiselberg, un uomo molto ricco, che fu abbastanza saggio da spendere tutte le sue ricchezze per farsi seppellire molti chilometri sotto terra. Come unico sopravvissuto della razza umana, ereditò il mondo intero»).

Si va a mangiare un boccone, prima della tavola rotonda conclusiva.

Al pomeriggio la densità umana presente al tavolo delle conferenze subisce un notevole incremento: al centro si siedono i moderatori Borio e Facci; alle estremità ci sono Hugh Hopper e Chris Cutler; i tre invitati che ancora non conosciamo sono Mario Garuti del conservatorio di Milano, Maurizio Pisati del Conservatorio di Castelfranco Veneto e Nicola Sani della Fondazione Scelsi di Roma, tutti e tre compositori. Il tema del dibattito riguarda Le procedure compositive all’incrocio tra i generi. Sarà che parlano poco di rock, ma nessuno dei tre “nuovi” mi colpisce davvero positivamente: in particolare Pisati sembra un po’ scazzato, e non fa nulla per non darlo a vedere. Forse un po’ meglio Garuti, che almeno cita gli anni della sua giovinezza e i dischi rock che l’hanno influenzato, partendo dai Led Zeppelin (per la precisione il suo primo vinile è stato Led Zeppelin II, quello con Whole Lotta Love…), spostandosi sul progressive, poi sul jazz e sui compositori di musica contemporanea. Di Nicola Sani mi rimane un aneddoto bello e datato: il suo piccolo gruppo progressive dei primissimi anni Settanta, i Rumore Bianco (il nome la dice lunga), suonano alla Festa de L’Unità di (forse) Roma, di spalla a Lucio Dalla, solo che dopo l’esibizione dei Rumore Bianco si scatena un acquazzone e Dalla non suona più. Headliner per una notte, e davanti a un pubblico numerosissimo: il quarto d’ora di celebrità di warholiana memoria. Risate tra il pubblico della Sala Puerari. La tavola rotonda risulta comunque interessante, soprattutto grazie ai lunghi contributi di Chris Cutler, sempre appassionato e coinvolgente, e agli stimoli che arrivano dalle prime file (soprattutto da Fabbri e da Caporaletti). Tra le considerazioni aggiuntive, Fabbri “lamenta” la quasi totale assenza di approfondimento, nel corso dei tre giorni, su pesi massimi del prog rock come i Jethro Tull o Emerson, Lake & Palmer, e ancor meno sui Pink Floyd (lancio un piccolo applauso, qualcuno mi segue), che evidentemente non sono stati prog durante tutta la loro carriera, ma che altrettanto evidentemente lo sono stati per gran parte del decennio preso in esame dal convegno! Insomma, Fabbri afferma che si è un po’ glissato sui gruppi progressive che hanno poi avuto il riscontro di pubblico più significativo (aggiungo io: ammettiamo anche che la cosa non sia un merito, ma di sicuro non è una colpa!), eccezion fatta per i sempre presenti Genesis (aggiungo io: i Genesis, dagli anni Ottanta, sono diventati un simpatico gruppo pop rock: e allora non capisco che problemi ci siano con i Pink Floyd, il gruppo mainstream meno pop della storia). Riguardo a un’altra questione, cioè se sia stato affrontato con sistematicità il problema del rapporto tra composizione e improvvisazione, Fabbri e Borio hanno una discussione che assume toni piuttosto accesi (Caporaletti aggiunge un po’ di pepe). Comunque, tutto rientra quasi subito (Fabbri: «Scusate se mi scaldo». Risate) e si può andare a chiudere, con Serena Facci che, nel ringraziare tutti quanti per l’impegno profuso nell’organizzazione dei tre giorni, si commuove un po’ (ne ha il sacrosanto diritto) e viene sostenuta da un bell’applauso. Fine ufficiale del convegno.

Senza attendere un istante di troppo, mi avvicino a Gianmario Borio per sapere se posso staccare una delle cinque locandine del convegno attaccate al tavolo delle conferenze. Le mie belle speranze vengono subito raffreddate: immaginavo un «Sì, fai pure», invece la mia richiesta risulta destabilizzante. Piccolo consulto tra Borio, Facci e qualche altro ospite illustre, desideroso di portarsi a casa la locandina. Mi viene detto che «Questa è per me, questa è per lei, questa è per il professore, questa è per la signora…». Insomma, la frase andrebbe interpretata come un garbato «No». Invece, nella mia ostinazione da bambino capriccioso, faccio il conto di quanti sono i prenotati riferiti a me. Sono quattro. Le locandine sono cinque. Perfetto, una è mia. Ho la coscienza a posto. Roby mi dice che può darmene una di quelle che gli sono avanzate, ma io sono un feticista del rock’n’roll, non ne voglio una intonsa, ne voglio una usata, vissuta, che è rimasta lì appiccicata durante tutti e tre i giorni. Inizio a staccarne una, nessuno mi ferma, prendo su e vado. Anzi, no: il tempo di fermarmi da Chris Cutler per farmela autografare e per dirgli, nel mio inglese poco allenato, che è stato fantastico sia a suonare sia a parlare, e che andrò a cercare i dischi degli Henry Cow. Lui, gentile come di consueto, mi ringrazia dei complimenti e si fa arpionare volentieri da qualche altro cacciatore di autografi.

Mentre richiudo il giaccone e mi avvio a piedi nello stupendo grigio del pomeriggio autunnale cremonese, penso al fatto che per tre giorni ho davvero vissuto in un mondo migliore, un mondo pieno di cultura, di musica di qualità, di persone disponibili, di discussioni costruttive, di stimoli continui e a tutto tondo, di divertimento, il tutto gratis. Poi penso che di sera mi gusterò una ciliegina mica male: Circolo Arci e concerto dei Balotas.

Rock’n’roll will never die!

Commenta