Uriah Heep - Salisbury

Nel periodo d’oro della musica hard rock a cavallo tra i Sessanta e i Settanta, l’Inghilterra fu la culla di numerosi complessi musicali che affondavano le loro radici nella psichedelia, nel blues, ma anche nel folk; i più virtuosi (o i più fortunati, quelli che avevano etichette potenti alle spalle) potevano addirittura permettersi un’intera orchestra a fare da accompagnamento alle loro suite, cosa che portò un notevole avanzamento nei canoni musicali dell’epoca, un progredire verso nuove contaminazioni musicali che prese, appunto, il nome di progressive.

È il caso degli Uriah Heep e del loro secondo lavoro in studio, Salisbury, che stilisticamente segna un passaggio piuttosto netto rispetto allo stile proto-heavy metal del disco d’esordio …Very ’eavy …Very ’umble, il quale fu generalmente stroncato dalla critica, forse non ancora avvezza a certe sonorità grezze. Si deve ricordare il commento della giornalista di Rolling Stone Melissa Mills: «Se questo gruppo sfonderà, sarò costretta a suicidarmi». Della sorte di questa incauta giornalista non è dato sapere, ma gli Uriah Heep sfondano eccome, e nel 1971 piazzano due lp – a distanza di sei mesi – destinati a consacrarli come mostri sacri dell’hard rock, con buona pace dei recensori da salotto: il qui presente e Look At Yourself.

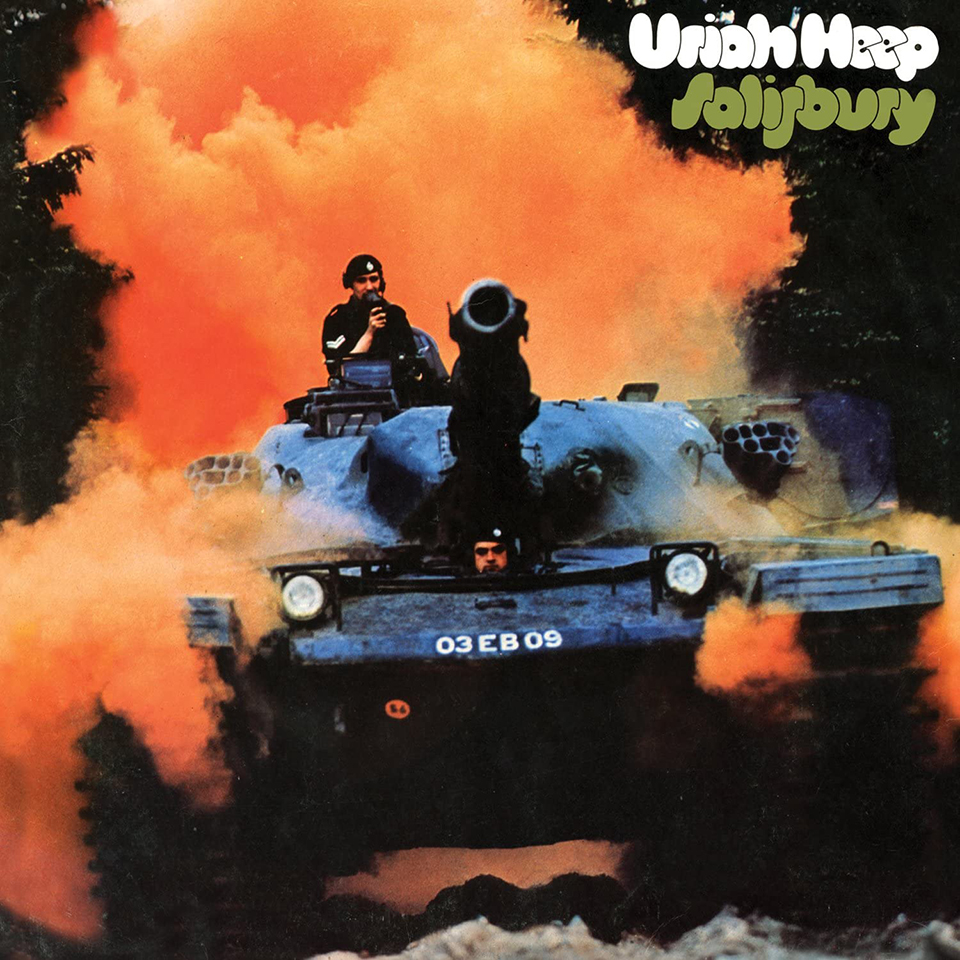

Salisbury si presenta in maniera aggressiva già dalla copertina: un grosso carro armato fa capolino nel fumo dai toni arancioni di una battaglia, così come aggressiva è l’apertura di Bird Of Prey, puro hard rock ben inframmezzato dagli acuti di David Byron e concluso da un riff ripetuto che va a sfumare per lasciare spazio al momento più emozionale dell’album, The Park, dolce ballata per chitarra acustica e organo grazie a cui ci immergiamo in un grazioso paesaggio campestre, tutto ruscelli e alberi in fiore. Ma l’idillio dura poco: un assolo di organo ci apre alla dolorosa realtà, il parco non è altro che un memoriale dedicato ai caduti, tra cui il fratello del narratore, di un’inutile e insensata guerra. Dopo un’energica Time To Live, altro pezzo hard rock che ricorda molto i Deep Purple della Mark II, gradevole ma senza troppe pretese, arriva il picco del lato A: Lady In Black, cavallo di battaglia degli Heep. Completamente acustica, dal significato forse criptico, mi piace darne un’interpretazione antimilitarista: la signora in nero del titolo è la personificazione della Pace, che si presenta davanti al protagonista mentre i suoi sforzi sono concentrati in una non meglio precisata battaglia dall’esito incerto. Egli, non riconoscendola immediatamente, la implora di aiutarlo a sconfiggere i propri nemici e soddisfare la sua voglia di sangue, ma lei gli risponde che non vuole saperne di guerre «che riducono gli uomini ad animali, così facili da iniziare e impossibili da terminare», suggerendoci che il nero del titolo si riferisce al lutto che porta proprio per questo motivo. Rinfrancato da questa visione, il protagonista cessa le ostilità e, salutando la signora incamminatasi per la propria strada, narra l’incontro ai suoi spettatori, ricordando le parole così sagge di quella mistica figura. La canzone diventò presto una delle preferite dai fan e in seguito fu coverizzata da decine di artisti internazionali, tra cui la nostra Caterina Caselli, con il titolo L’Uomo Del Paradiso, ma paradossalmente in fase di registrazione non piacque al frontman David Byron, che si rifiutò di incidere le parti vocali, lasciando l’incombenza al chitarrista e principale autore del pezzo Ken Hensley.

Terminato il lato A con una lacrimuccia sul viso, giriamo il disco e ascoltiamo il piacevole hard rock’n’roll corredato dai soliti coretti di High Priestess, prima di immergerci nella magnificente title track Salisbury: sedici minuti in cui gli Uriah Heep sono coadiuvati da un’orchestra di ventiquattro elementi. Inizio in crescendo, i fiati dialogano con organo e ottoni e intanto, lentamente, si fa strada la batteria che indica la via per le prime note di chitarra elettrica in una ouverture che stoppa bruscamente all’ingresso della strofa, per poi rientrare in sottofondo mentre il cantato si fa sempre più aggressivo. Un riff di basso apre le porte a una cavalcata progressive-sinfonica in cui è l’organo a dirigere le danze e a divertirsi (e divertirci) insieme agli ottoni.

La suite, a differenza di quelle di altri gruppi prog, non è esplicitamente divisa in sezioni, ma d’altronde gli Uriah Heep non sono i King Crimson o i Genesis, e Salisbury in effetti sembra più una jam ottimamente eseguita che una composizione omogenea. Cionondimeno, non sono qui a smacchiare il giaguaro e posso solo concludere questa recensione dicendo che i quasi tre minuti di assolo di chitarra sono la degna conclusione di un ottimo album, con alcuni picchi straordinari, e in generale un grande rock che non passa mai di moda.

Commenta