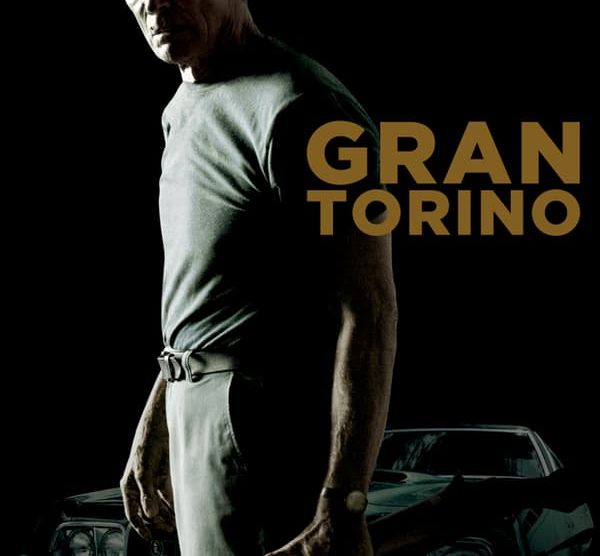

Gran Torino

C’era una volta il grande cinema americano, e c’è ancora. C’è ancora grazie a uomini come Clint Eastwood, classe 1930, che dalla metà degli anni Sessanta a oggi, come attore prima e come regista poi, rende migliori il cinema e la vita di noi cinefili.

Gran Torino, capolavoro di inenarrabile bellezza e sublime perfezione, ci restituisce un Eastwood al massimo dello splendore filmico e fisico: a qualche anno da Million Dollar Baby, finalmente, Clint è di nuovo anche attore, dandoci la possibilità di rivederlo nella forza devastante di ogni sua profonda ruga, nell’intensità dello sguardo contorto in un ghigno scheletrico o in una smorfia di disgusto, nella divertente ingenuità del vestiario trasandato e antimodaiolo. Si dice che questa sia per Clint l’ultima volta da attore; spero proprio non sia così.

Il protagonista si chiama Walt Kowalski (il cognome richiama un grandissimo antieroe del cinema classico, lo Stanley Kowalski interpretato da Marlon Brando in Un tram che si chiama Desiderio). Walt Kowalski è un vecchio bastardo razzista. Ha combattuto in Corea e odia i musi gialli. In verità odia (o comunque non vuole tra i piedi) tutto e tutti, compresi i figli, i nipoti e il prete. Gli oggetti del suo amore sono solo tre: la moglie appena morta (il film si apre con il funerale), la sua cagna Daisy e la Ford Gran Torino del 1972 che risplende nel suo garage. Walt vive nei sobborghi di Detroit (ambientazione per nulla casuale, in un’America che risente della crisi soprattutto nella caduta delle sue grandi case automobilistiche), in una zona residenziale quasi del tutto occupata da asiatici, neri e ispanici. Beve molto e fuma di più, seduto sotto il portico della sua villetta, dominata da una sventolante bandiera statunitense, che – da vecchio e grinzoso cuore a stelle e strisce – è pronto a difendere con ogni mezzo (il sempre valido «Fuori dalla mia proprietà»).

Il personaggio tratteggiato da Clint entra di diritto nella storia di quel cinema classico di cui parlavo, rispettandone la tradizione epica, ma allo stesso tempo infrangendone i canoni. Vestire i panni di un uomo tutt’altro che limpido non è per Eastwood una gran novità: penso a Joe, “il buono” della trilogia del dollaro, ma soprattutto a “Dirty” Harry Callaghan. Però Kowalski è senz’altro il primo personaggio di Clint a essere così marcatamente politically incorrect: dopotutto, Joe doveva sopravvivere a dei bastardi molto peggio di lui, mentre Callaghan faceva lo sbirro e aveva a che fare con i criminali. Kowalski, invece, vive nel pregiudizio: poiché oltre cinquant’anni prima ha dovuto sparare a dei musi gialli che gli sparavano a loro volta, adesso odia la famigliola matriarcale hmong (è questa l’etnia) che gli vive pacificamente accanto. Ma, da spettatore, negare l’empatia che ho sviluppato verso questo similfascista già dal primo fotogramma del film vorrebbe dire negare l’essenza del film stesso. L’Academy non ama queste situazioni sconvenienti e ha così deciso di eclissare Gran Torino (che è senza ombra di dubbio, e di gran lunga, il film dell’anno) anche solo dalle candidature ai recenti Oscar 2009. La correttezza politica è quel concetto astratto per cui è bene che il protagonista del film hollywoodiano come si deve sia un bianco che ha un amico “di colore”, e che magari al picco del film l’amico “di colore” muoia per salvare il bianco, e il bianco, nel finale, ricordi l’amico “di colore” e il suo eroismo. Nel film di Clint, invece, razzismo, xenofobia, pregiudizio, violenza verbale, fisica e sessuale sono gli ingredienti di un cocktail all’acido muriatico che al posto della cannuccia ha l’offesa stereotipata (italiani meschini e ladri, ebrei avidi e senza scrupoli, irlandesi ubriaconi, negri fancazzisti e maniaci sessuali, portoricani drogati e bastardi) e al posto del ghiaccio la violenza annoiata delle gang giovanili di strada.

Come si diceva, i bersagli più prossimi del disprezzo di Kowalski sono i vicini di casa asiatici, considerati alla stregua di topi di fogna, sporchi e senza palle: anche se l’equilibrio iniziale si rompe in virtù del rapporto che lo lega al giovane Tao, Walt scredita gli hmong dal primo all’ultimo dei centoventi minuti di Gran Torino, regalando alla platea un campionario di insulti degno del sergente Hartman di Full Metal Jacket, il che rende il film – in prima istanza – dannatamente divertente e degno di visioni multiple, anche solo per il piacere di poter poi citare a memoria le perle spregiative che Kowalski snocciola in continuazione con sputacchiante fastidio. Ma nemmeno Walt è esente da umorismo razzista da parte dei pochi conoscenti, visto il cognome, che ne tradisce le origini polacche. Grande critica concettuale al razzismo made in U.S.A.: quale statunitense è davvero americano?

Walt è però pronto a far traballare le proprie certezze, magari partendo dai rituali sociali umani più basilari, come un pantagruelico pranzo a base di cucina tradizionale (ovvie le stilettate sui cinesi mangiacani). È così che il film assume i tratti del profondo antirazzismo, valore che in Eastwood è tanto radicato quanto la sua reale natura di uomo di destra, conservatore, tradizionalista, in questo senso (e in altri) fortemente americano. Allora, con poca fantasia, dico: ce ne fossero, di uomini di destra così.

Ma la monumentalità di questo piccolo film (apparente contraddizione in termini) sta anche nella commozione pulita, antiretorica, delicata che riesce a suscitare. Dall’età della ragion cinefila, quasi solo Clint mi fa puntualmente venire gli occhi lucidi. C’era riuscito in Changeling (in un particolare sviluppo di una sottotrama del film, con la protagonista Angelina Jolie relegata in quel momento a semplice spettatrice), c’è riuscito qui. Senza violini, senza stronzate sentimentali, senza cercare di pizzicare la corda facile. Anzi, rimanendo fino in fondo un cuore di pietra, uno che la legge della giungla urbana ce l’ha tatuata sotto la pelle, uno che agisce in modo strategico, come fosse sempre in guerra.

Clint racconta insomma una storia magnifica, e in più lo fa con un stile da pagina 1 del manuale di come si gira un film perfetto. Dal montaggio (quasi) invisibile alle inquadrature ridotte all’osso, dal rifiuto del ritmo ipercinetico e confusionario all’amore per la sobrietà, la soggettiva se necessaria, la descrizione che coincide con la messa in quadro (l’America è dentro la dozzina di lattine vuote sparpagliate sul tavolino della veranda), dalla fotografia a tratti naturalistica a quella che al contrario diventa efficace effetto di senso. Come sulla stupenda locandina, in un momento topico della pellicola il volto di Walt è illuminato per metà fino a essere abbagliante, mentre dall’altro lato si perde nel buio: un riferimento fin troppo chiaro allo stravisitato tema del dualismo della natura umana, che però Clint affronta in modo brutale, intelligente e personale, mentre Walt tiene una sigaretta tra le nocche sporche di sangue.

Nel momento in cui scrivo penso ai titoli di coda, su cui scorrono la Gran Torino (la macchina) e Gran Torino (l’omonima canzone, un meraviglioso jazz scritto da Clint stesso con suo figlio Kyle e con Jamie Cullum), e decido che tutto questo basta ampiamente a raccontare perché questo film è un capolavoro. Però mi sembra giusto anche buttare per un momento lo sguardo all’indietro, per rendere omaggio a un cineasta che soprattutto negli ultimi anni ha fatto dell’eccellenza la regola. Basta scorrere i titoli più recenti: Debito di sangue, Mystic River, Million Dollar Baby, Flags Of Our Fathers, Lettere da Iwo Jima, Changeling, Gran Torino. C’è da piangere al pensiero che un giorno Clint Eastwood non ci sarà più, e – quel che è peggio – non ci saranno altri suoi film.

Allora lunga vita, vecchio Clint.

Commenta